Article

N°10-11 mai 2017 : Géographie historique et guerres:

Les perceptions des contraintes géographiques par le témoignage combattant de long terme (XIXe siècle à nos jours)

Par François Cochet (Professeur des Universités en Histoire contemporaine, Université de Lorraine-Metz, MSH-Lorraine)

Résumé : La communication appréhende les différentes manières dont la géographie (tant physique d’humaine) peut être vécue sur le champ de bataille par des générations successives de combattants. Les perceptions de ces derniers dépendent du terrain au sens topographique, géologique, mais aussi des conditions météorologiques de la bataille. Le sol peut se révéler tout aussi bien protecteur pour le combattant que tueur. Dans certains cas, c’est le terrain lui-même qui est « tué » en fonction de la densité extrême qu’il peut subir, comme lors des principales batailles de la Grande Guerre.

Mots-clefs : Terrain, glacis, obstacles, puissance de tir, combats urbains.

Abstract : This paper tries to face the different ways to approach the battle seen as a geographical experience. The fighters of a lot of generations must take in consideration the ground of battle, with its open spaces or obstacles, but the weather and vegetation too. The ground can be as well a shelter as a killing factor. In a few cases, the battle ground is “killed” itself by plenty of shells and bullets just like the mains battles of Great War.

Key-Words : Ground, Glacis, Obstacles, Firepower, Urban Fighting.

Malgré les scissions entre géographes « physiques » et géographes « humains », la géographie, tout comme la guerre nécessite une approche totale. Comme il est rappelé dans la présentation problématique du colloque, Sun Tse, parle de la « valeur inégale des lieux à la surface de la terre ». Dans la guerre et plus encore dans les combats, la notion de terrain, chère à la culture militaire, nous intéresse particulièrement. Le terrain est défini par un système de pentes, de points hauts et de thalwegs, mais il est aussi déterminé, à l’instant T du combat par les conditions météorologiques, pédologiques, la présence plus ou moins grande d’établissements humains ou de populations civiles plus ou moins denses. Julien Gracq, le géographe, officier et prisonnier de guerre de 1940, a bien parlé de « paysage-histoire », notamment dans les relations entre paysage et combat.

Depuis la massification des armées nationales dans la deuxième moitié du XIXe siècle, jusqu'à leur réduction très actuelle, les combattants ont pris l’habitude de « dire » les conditions géographiques qu’ils rencontraient dans le déroulement des combats auxquels ils participaient. Par le biais du paysage dans son acception militaire, la géographie devient tour à tour pour eux un élément de survie, une difficulté à franchir, mais aussi, un facteur anxiogène aggravant, voire mortel. Ce sont ces réactions des hommes au combat, par rapport à la géographie et au terrain que nous aimerions tenter d’approcher dans une tentative de typologie, que je revendique comme délibérément impressionniste .

I. La géographie physique et la guerre

C’est à travers la notion de paysage de guerre que s’exprime le mieux la géographie et c’est à lui que nous voudrions nous intéresser d’abord. Le paysage signifie, une topographie et des systèmes de pentes plus ou moins fortes, une densité de végétation plus ou moins grande et des natures de sols qui peuvent influencer considérablement le combat.

A. Le terrain contrôlé

A la veille de la Deuxième guerre mondiale, les Français pensent avoir trouvé la solution au passage des Allemands dans les Ardennes par la mise au point des « maisons fortes », si merveilleusement décrites par Julien Gracq dans Un balcon en forêt,

« La maison forte des Hautes Falizes était un des blockhaus qu’on avait construits en pleine forêt pour interdire aux blindés l’accès des pénétrantes descendants de l’Ardenne belge vers la ligne de la Meuse. C’était un bloc de béton assez bas, où on accédait vers l’arrière par une porte blindée et un sentier en chicane qui traversait une petite plantation de barbelés serrée contre le blockhaus à la manière d’un carré de choux. »

Outre la médiocre utilité de ces maisons fortes, déjà signalé par le député Pierre Taittinger durant la « drôle de guerre » (1), c’est bien la géographie qui commande dans les Ardennes et Julien Gracq, futur captif à l’oflag IVD, fait dire à son capitaine,

« Trente kilomètres de front, mais soixante kilomètres de rivière, fit-il avec une humeur brusque. J’appelle ça une ligne mange-tout (2). »

Dans les ouvrages de la ligne Maginot, les objectifs ont été soigneusement repérés à l’avance et les canevas de tir sont d’une précision extrême. Le général Freydenberger, du Corps Colonial est invité, avec son artilleur, le général Rinck et des officiers de son état-major à assister à des tirs réels contre les Allemands, en novembre 1939 à partir de l’ouvrage de Métrich dans le secteur fortifié de Thionville. « Voulez-vous nous désigner un objectif mon général ? » demande le commandant Rouquet (…) Le général désigne un arbre aux branches défoliées sur un escarpement du Sonnenberg. Rouquet donne ses ordres. En moins de trois minutes, la rafale est partie et lorsque la fumée des éclatements se disperse, il n’y a plus d’arbre. Ni escarpement. (…) Toutes les zones désignées par le PC de tir de l’ouvrage sont battues dans les temps prescrits par les rafales de 80 coup envoyés sans réglage préalable (3) ».

Au tout début de la bataille de Dien-Bien Phu, lorsque les Français pensent encore avoir attiré le corps de bataille viet-minh dans un traquenard dans lequel il va laisser ses plumes, le contrôle du paysage est encore du côté du Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO), André Samalens, officier au bataillon Bigeard, constate,

« Le paysage a bien changé depuis novembre. Plus de maison, plus d’arbres. Rien que des blockhaus, des tranchées, des barbelés. Un gros ennui : plus moyen d’acheter volailles, fruits, pain de riz. Il n’y a plus que des soldats, leurs munitions et des parachutages. Au loin, sur les collines, on devine les villages (4) … »

Les Français sont alors persuadés qu’ils peuvent contrôler la géographie du camp retranché en tenant les hauts pour protéger les bas et notamment la piste d’aviation, véritable cordon ombilical de la plaine de Dien-Bien-Phu. L’attaque massive du 23 mars 1954 leur montre rapidement qu’il s’agit là d’une utopie.

Mais le terrain que l’on imagine contrôler peut aussi « échapper » à la troupe qui estimait le maîtriser. Le capitaine Perret, du 3/6 BPC, note le 30 avril 1954,

« Je fus très déçu par l’organisation du terrain. Les barbelés étaient hachés par les obus et les emplacements de combats endommagés à la fois par l’artillerie viet et par les pluies (5). »

Le terrain ne se laisse pas toujours facilement contrôler comme en atteste, en 1960 un officier de réserve anonyme, doublé d’un historien célèbre, Antoine Prost, Le 6 févier 1960, il écrit,

« jeudi, départ 8h30, héliportage sur un des sommets du Messaad. Un hélicoptère est tiré depuis sa face nord. C’est la face sud que nous devions fouiller et ratisser. Désordre. Finalement, l’opération bascule au nord. Nous descendons une face rocheuse calcaire : de l’escalade. Cent mètres. Ca dure. Puis nous gagnons notre nouvelle position. Pendant ce temps, napalm, straffing sur le point suspect. »

Trois semaines après, le 27 février 1960, sa section connaît à nouveau le même type d’expérience,

« Nous sommes héliportés sur une crête et fouillons en direction du nord. Le terrain est très difficile. Un versant pour ma section, coupé de multiples corniches. Nous avançons lentement sans trouver de traces de fellaghas. Il fait chaud. Après la pause casse-croûte, ordre de recommencer la fouille en sens inverse (6). »

Document 1 : Le terrain contrôlé

Source : ECPAD, Marc Flament.

B. Le terrain protecteur/ennemi

Le terrain se revèle tour à tour protecteur pour les uns et tueur pour les autres, selon qu’il faut attaquer ou défendre, affronter le vide du no man’s land dans une course en avant, ou ajuster un adversaire qui tente de le traverser. C’est le cas notamment , le 14 août 1870 dans la bataille de Borny. Le général Metman du IIIe corps français constate alors,

« Les Prussiens, cachés dans les taillis, étaient devenus tellement invisibles que nul ne pourrait affirmer en avoir vu une seule fraction (7)».

Le 6 mars 1943, les Français de la compagnie de chars de combat de la France Libre se trouvent sur un crête dominant l’oued Gragour au sud et l’oued Temzafet au nord. Il est 7h30 du matin, lorsque l’adjudant Malin s’apprête à prendre son thé. A environ 800 mètres, il aperçoit un canon automoteur Skoda, au sud-est, direction dans laquelle il n’attendait personne ce matin-là,

« Lorsqu’il saute dans son char, Brédiger est déjà au canon et Barré, dit « le grand serpent », a mis le contact. Il aperçoit Mahéo et Vandenvielle qui se mettent en place avec leurs équipages. La radio du bord annonce l’imminence de l’attaque alors que les premiers coups commencent à pleuvoir. Spontanément, les trois Crusaders font une courbe pour rejoindre une position favorable, compte tenu de la direction de l’attaque, à contre-pente en défilement de tourelle, leur canon restant constamment braqué vers le sud-est (8). »

Le terrain se fait ennemi lorsqu’il dissimule l’adversaire et qu’il faut pourtant avancer sur lui. Le 6 août 1870, à Froeschwiller, à 15h , les zouaves lancent un assaut pour tenter de couvrir le repli des cuirassiers du général Bonnemains. Mais les Allemands savent très bien utiliser la topographie,

« L’ennemi s’est soigneusement masqué dans les bois, dans les vignes, dans les houblonnières et ne présente au regard que plusieurs lignes de tirailleurs. Dès qu’on s’approche, ces tirailleurs se couchent ou s’écartent, et les masses parfaitement dissimulées jusque là, déploient aussitôt des couches de feu et de fumée. (9) »

C’est le cas aussi durant les combats du 14 août 1870 sur la ferme de Colombey, près de Borny, où l’artillerie allemande profite de l’abri boisé pour dissimuler ses pièces (dia). Les mêmes choses se répètent que l’on soit dans un camp ou dans l’autre. Quand on voit le chemin à parcourir sur un glacis battu par le feu ennemi, il est facile de prendre conscience de la dose d’obéissance qu’il faut obtenir de la part des soldats pour qu’ils ne s’esquivent pas face à la puissance de feu de l’ennemi. Le 14 août 1870, lors de la bataille de Borny, les fantassins français brisent une charge de hussards prussiens, en s’étant positionné à contre-pente,

« La crête se couvrit soudain d’une forêt de sabres au clair et, au commandement vibrant du colonel, chaque première compagnie de chaque bataillon fit feu sur cette masse de cavaliers à cent vingt mètres, les compagnies suivantes tirant chacune après avoir entendu le feu de sa voisine ; ce fut une véritable pluie de plomb qui s’abattit sur l’ennemi en l’écrasant ; les chevaux vinrent rouler jusque sur nos baïonnettes et un silence de mort succéda à cette effroyable fusillade (10). »

Le 14 août 1870, mettons nous à la place d’un fantassin allemand qui monte à l’assaut dans la bataille de Vionville,

« Depuis quatre heures du matin, il est en marche, l’arme à l’épaule, le bardas pesant sur son dos, courbant l’échine dans la rude pente boisée qui monte vers le plateau de Gravelotte. La chaleur des corps dans l’effort n’est que légèrement tempérée par l’ombre des hautes frondaisons du bois de Saint-Arnould. Soudain, c’est le bruit de la canonnade qui se fait entendre au loi, au delà de cette côte qu’il faut continuer à gravir. On saisit son fusil, puis on franchit les derniers mètres : la montée se termine là, en même temps que le bois, et c’est la plaine sous le soleil qui apparaît. Le soldat ébloui plisse les yeux, l’horizon est trouble, nébuleux, et il distingue les képis rouges à l’autre bout du champ. Les premiers coups de feu claquent… « Le Français tire trop tôt : on n’est pas encore à portée », doit penser le soldat prussien. Mais le soldat français a un fusil qui porte plus loin que celui de son adversaire. Les premiers camarades tombent autour de lui et le fantassin du roi de Prusse doit continuer à avancer pour se mettre à distance de tir. La bataille, pour lui, vient de commencer (11). »

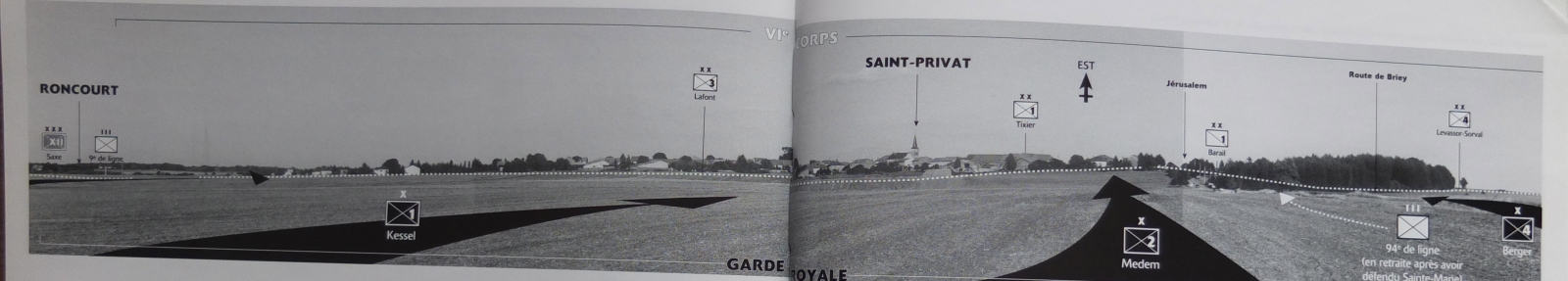

Documet 2 : Le terrain protecteur durant la guerre de 1870

Stéphane Przybylski, La campagne militaire de 1870, Editions Serpenoise, Metz, 2004, pp. 196-197)

Les effets du feu adverse sont tels désormais, que la traversée d’un glacis de terrain de quelques centaines de mètres devient suicidaire. Le plus petit dénivelé de quelques dizaines de centimètres peut sauver la vie. A Saint-Privat, le 18 août 1870

« couchés dans les champs, les grenadiers de la Garde utilisent le moindre repli de terrain pour survivre. Plus question ni d’avancer ni de reculer. (12) »

La découverte de la nouvelle puissance de feu des armes fait de la distance à parcourir devant l’ennemi avant l’assaut, un véritable enjeu de réflexion dans les milieux militaires après la guerre de 1870. Les choses ne changent pas dans les conflits ultérieurs. Le 17 février 1915, le 106e RI où sert le sous-lieutenant Maurice Genevoix passe à l’attaque sur le piton des Eparges. Il faut voir les lieux dans leur configuration d’aujourd’hui comme de l’époque pour comprendre le drame absolu qui se joue ce jour-là. Les hommes de Genevoix sont rassemblés à la cote 280 en dessous du point A du piton des Eparges. Ils ont 40 mètres de dénivelé à parcourir sur 200 mètres pour parvenir au point C qui est leur objectif. De la sape numéro 7, Genevoix et sont ami Robert Porchon avaient eu l’occasion de repérer l’ennemi : les termes sont parlants :

« Nous nous sommes accroupis brusquement, dévisagés par le piton. Il s’est haussé tout à coup par dessus les bermes, énorme, écrasant ; et nous avons vu la tranchée ennemie se distendre comme une mâchoire, cariée de boucliers sombres. « Hé dit Porchon. Bougrement près… (13)»

Document 3 : Le terrain protecteur durant la guerre de 1914-1018

Source : L’Illustration

Le lieutenant Pinvidic qui rassemble les hommes de Genevoix sur les lèvres de l’entonnoir de mine après leur parcours dans la sape numéro 6 devient hystérique en lançant à Genevoix des exhortations :

« tu monteras ! tu monteras ! tu monteras ! » Sa voix s’étrangle ; un point de salive cotonneuse tache au milieu de ses lèvres sèches (14). » La pente devient ainsi un ennemi qu’il faut vaincre. Dans la nuit suivante, alors que des soldats français se replient en désordre, Genevoix décrit avec génie la manière dont la glaise devient à son tour une ennemie,

« des coups de fusil ; des cris encore ; des détonations cinglantes, ouatées, dont le bruit inconnu nous déconcerte et nous effraie. Trente hommes sont debout dans l’entonnoir ; ils voudraient sortir, pour voir. Mais, ils descendent, glissent au plus profond du trou. Tous les hommes debout se heurtent les uns les autres, trébuchent et crient, la bouche ouverte. Quelques uns, tombés à genoux, s’efforcent de gravir les pentes : ils glissent sur l’argile visqueuse, et retombent. (15). »

Sur pratiquement le même front, dans la plaine de Woëvre durant l’attaque du 8 avril 1915 dans laquelle disparaît Louis Pergaud, son camarade, le lieutenant Legouis décrit les affres que connaissent les attaquants sur un terrain gorgé d’eau et de nuit. « A la lueur des fusées, j’aperçois le réseau allemand à 300 mètres environ. Les fusées se succèdent et la fusillade commence. Je crie « En avant » et je pars. Les hommes ne suivent pas. Je m’arrête et je leur crie de venir. Les sergents réussissent à les pousser un peu en avant. Nous avançons par bonds. J’arrive jusqu’au réseau et je me couche à plat ventre dans un repli de terrain. Mais où est la brêche. Derrière moi, à une trentaine de mètres, j’ai trois sergents et trois hommes (16)… »

La boue, élément essentiel du champ de bataille, devient un personnage géographique et humain du combat, sur des théâtres d’opération très variés. Sans doute est-ce encore Maurice Genevoix qui a le mieux parlé de la boue au point d’y consacrer un volume complet publié en 1921 dans son ensemble monumental devenu en 1950, Ceux de 14, et d’en parler comme d’une personne,

« Quoi ? la boue… Qu’est-ce qu’ils allaient parler de la boue ? Quand ils seraient allé au ravin du 132 avec un affût de canon sur le râble, quand ils seraient tombés de trou de marmite en trou de marmite, quand ils auraient nagé dans la flotte des bas-fonds, barbotés dans la gadouille à y laisser leurs grolles, à s’y laisser couler en attendant les éclairantes pour s’arracher mètre par mètre, ils pourraient venir s’aligner les gars d’en haut (17)… » Mais, August von Kagenek, lieutenant de Panzers en Russie en 1941, la décrit fort bien également:

« Les pluies d’automne commencèrent à tomber. En même temps, un adversaire terrible faisait sonapparition : la Schlammperiode, la période de la boue. La boue. Elle faisait la liaison entre la poussière et la neige. Faites pleuvoir, pendant une semaine, une fine pluie sur la poussière et sur la terre grasse et noire de l’Ukraine et gardez une température d’environ dix degrés : vous obtiendrez la boue. Une boue sans fond, tenace, collante, qui prend tout, qui tient tout et ne lâche plus rien, pas plus un char qu’un camion, un cheval, un canon, ou un homme. Elle paralyse tout mouvement. Nous faisions cinq, huit kilomètres par jour à peine, au lieu de trente. Nous faisions tirer nos voitures, nos canons, nos cuisines roulantes par nos chars et par des tracteurs pris aux Russes. Mettre un pied devant l’autre demandait un effort surhumain. (18) »

C. Le terrain tueur, le terrain tué.

Le terrain peut tuer des hommes qui cherchent à l’affronter pour mieux affronter l’ennemi. Il peut tuer aussi des matériels militaires nécessaires au combat, par le biais du gel. Von Kagenek, une fois de plus écrit,

« la guerre même avait froid. Elle s’était retirée dans les villages, dans les maisons où brûlaient des feux de fortune. On se battait pour des villages ; on savait bien qu’en dehors d’eux, toute survie était impossible. Nos voitures avaient cessé de vivre, leurs moteurs avaient rendu l’âme. Pendant quelque temps, nous avions réussi à les ranimer en allumant des feux de pétrole sous les carters. Mais à moins 35, le meilleur acier Krupp, la meilleure batterie Bosch refusaient à coopérer. A la fin de décembre, nous disposions de quatre chars dans toutes la division. Ils étaient peints en blanc et nous les dorlotions comme des enfants. Nous étions devenus des fantassins… (19) »

Les coupures de terrain et les franchissements qui en résultent peuvent devenir dramatiques. Même quand ils ne se font pas au combat, ils peuvent revêtir une dimension tragique et traumatisante dans l’expérience combattante. En Indochine, en septembre 1950, parallélement à la calamiteuse opération de La RC 4, le 2e bataillon étranger de parachutistes est largué le long de la frontière chinoise, afin de ramener les unités dispersées de cette région. Poursuivi par le Viet-Minh, avec de nombreux blessés, la traversée d’une coupure de terrain comme la rivière Song Chay, grossie par les pluies du Tonkin, se révèle des plus périlleuses comme le montre le récit du sergent Simonot,

« Je n’ai gardé que mon pantalon et ma carabine, bien qu’on m’ait assuré que des partisans nous attendent de l’autre côté, mais on ne sait jamais. Le but de cette première traversée est de réaliser un va et vient susceptible d’accélérer le rythme des allers et retours (…) l’amarre qui nous relie au bord a été larguée et nous sommes entraînés cers le centre du torrent à une vitesse incroyable, le flot dépasse les genoux, nous sommes courbés en deux, agrippés aux bambous. Ce serait terrifiant s’il ne fallait pas garder son calme pour rester à bord. »… en fait le bac se retourne et Simonot doit libérer un de ses camarades entravé qui est en train de se noyer. « Le lieutenant Neveu a disparu et les passeurs sont invisibles, d’où je conclus que Klumper et moi sommes les seuls rescapés de cette équipée malencontreuse (20). »

Lorsque le 1er tabor tente de percer l’encerclement lors des combats de la RC4, le capitaine Jeanpierre répond au capitaine Faugeas, le 5 octobre 1950, « tu n’as qu’à suivre les cadavres, ils t’indiqueront le chemin (21) », manière de dire combien la géographie du champ de bataille peut devenir terriblement humaine. Dans cette jungle, la progression se fait à raison de moins d’un kilomètre par jour.

Document 4 : Le terrain tueur, le terrain tué pendant la guerre d'Indochine

Source : Georges Longeret, Jacques Laurent, Cyril Bondroit, Les combats de la RC 4, Indo-Editions, 2004, p. 327).

Mais la géographie physique se fait plus encore meurtrière lorsqu’il s’agit de franchir des obstacles physiques quasiment infranchissables,

« Pour la descente des calcaires, je fais, par hasard, tandem avec un caporal du BEP, blessé mais agile, qui s’est retrouvé à mes côtés. Il s’agit de dégringoler depus Coc Xa vers la vallée à plusieurs centaines de mètres en contrebas. Tout au long des cinquante mètres verticaux qui représentent le passage le plus périlleux, il me passera sa radio qu’il ne veut pas abandonner, s’assurera descendra de quelques centimètres, reprendra son poste 300, hélas inerte (aux piles épuisées) et ma carabine, puis je le rejoindrai à mon tour et ainsi de suite… descente d’alpiniste confirmé (mais je n’en suis pas un !) alors que les Viets, meute hurlante et acharnée, recommencent à balancer des grenades le long de la paroi. Là un corps tombe comme une masse, entraînant dans sa chute un autre homme, agrippé à la roche. Ici casse une liane ou une mince corde récupérée sur un parachute, et ce qui était au bout s’effondre avec un bruit mat (22) ».

Document 5 : Le terrain tueur, le terrain tué

(idem, p. 405)

Mais, comme les hommes, le terrain lui aussi peut mourir à la guerre. Dans les parages du fort de Vaux, en mai 1916, le capitaine Charles Delvert, agrégé d’histoire et remarquable témoin, décrit le paysage qu’il a sous les yeux,

« Ma tranchée de la voie ferrée domine le ravin de Vaux, lequel est troué comme une écumoire de trous d’obus remplis d’eau, parsemé d’entonnoirs. En avant, cette ruine, à 50 ou 80 mètres du village, c’est la maison ouest de Vaux des communiqués (…) en face de mon PC est le fort de Vaux. Il est entouré au nord et à l’est par des tranchées allemandes qui, de l’autre côté du ravin, s’avancent sur un double éperon : c’est le point 246 (…) Le sol a été tellement remué par les obus, tellement bouleversé, que la terre est devenue comme du sable et que les trous d’obus y font maintenant des effets de dune (23). »

D. Le terrain nié

Lorsque la victoire est là, le terrain est oublié dans ce qu’il a pu avoir de meurtrier auparavant. Le 17 février 1915, à l’issue du premier assaut qui devait être suivi de semaines et de semaines de souffrances infernales avec des combats dantesques en mars et jusqu’à la fin du mois d’avril, le sous-lieutenant Genevoix et ses hommes sont persuadés d’avoir gagné contre les Allemands. Ces derniers vont contre-attaquer brutalement dans quelques heures et refouler Genevoix et ses hommes, mais pour l’instant, ces derniers ne le savent pas.

« nous tombons dans la tranchée allemande, vide. C’est la première, celle qui nous dominait hier, celle d’où les Boches déversaient sur nos têtes leurs écopes de bois remplies d’eau, celle d’où leurs tirailleurs battaient le point sur le Longeau (…) Nous sommes très haut. Nous dominons les collines et les prés, la Woëvre immense, les routes de nos vieux cheminements. Nous respirons un air plus léger ; il semble que nous nous dominions nous mêmes (24). »

A la fin des combats de Dien-Bien-Phu, le capitaine Trapp confirme cette impression de confusion totale avec les lignes ennemies où assaillants et assaillis ont le plus grand mal à distinguer le terrain qu’ils contrôlent le 6 mai 1954,

« Vers 22 heures, les premières vagues ont entamé nos défenses et pris pied dans la position. Après un moment de confusion, nous avons rétabli la situation et, toute la nuit, il y eut un combat de chiffonniers dans les tranchées. Les Viets étaient un peu perdus dans les nôtres, mais de notre côté, il était difficile de s’y reconnaître en raison de l’obscurité (25) »

Les formes de récits de guerre ont tendance à s’adapter à la technologie. Aujourd’hui, la caméra numérique placée sur le casque du combattant remplace souvent les lettres à la famille. Le médecin-chef Andruetan, fort de son expérience opérationnelle récente en Afghanistan, constate que les témoignages de guerre postés sur You Tube ont tendance à nier totalement le paysage dans lequel les combats se déroulent,

« Les paysages sont absents des vidéos. Aucune séquence ne prend le temps de montrer un paysage, un point de vue remarquable. On devine seulement des montagnes à l’arrière-plan ou la campagne. Mais la caméra ne se fixe jamais sur le pays en tant qu’entité physique. Le pays se réduit en fait à un arrière-plan (26). »

Dans les témoignages combattants, le terrain se fait de plus en plus urbain, donnant naissance à des formes assez inédites de combats et de descriptions.

II. La géographie humaine

Tient aussi toute sa place dans la guerre, surtout depuis quelques décennies. La géographie urbaine, notamment occupe une place de plus en plus grande dans la préparation et l’entraînement actuels des troupes. La ville est, a priori, peu propice au combat urbain. Elle est consommatrice de troupes et de matériels. Chaque pâté de maison, chaque étage de chaque immeuble est susceptible d’être transformé en point de résistance. Ce qui fait la force des armées en campagne, notamment l’utilisation des blindés, devient problématique dans le cadre urbain. Le char se fait pataud et doit être protégé par des fantassins, encore plus qu’en terrain ouvert, même s’il peut être utilisé en tir direct. L’aviation est délicate à utiliser tant les adversaires sont souvent très proches les uns des autres.

Le grand ancêtre des batailles urbaines de la période contemporaine est incontestablement celle de Stalingrad. Un combattant allemand décrit le caractère terriblement meurtrier et plus encore anxiogène du combat urbain,

« Nous passions toute une journée à nettoyer une rue, d’un bout à l’autre, à établir des barricades et des emplacements de tir à proximité la plus avancée et à préparer le boulot pour le lendemain. Mais au petit matin, les Russes réapparaissaient à l’autre extrémité et se mettaient à nous tirer dessus, des premières positions dont nous les avions chassés la veille. Il nous fallu quelques temps pour découvrir le stratagème ; ils avaient percé des trous et établi des communications entre les greniers des différentes maisons, et pendant la nuit, ils revenaient, comme des rats, par les toits ou les combles, réoccuper leurs anciens postes et réinstaller leurs mitrailleuses dans une encoignure de terrasse ou derrière les débris d’une cheminée (27). »

Plus récemment, le combat urbain se fait sacrifice humain, attentat, objet piégé, dans le cadre des guerres asymétriques. Cette guerre du pauvre au riche , prend des formes inédites, qui ont commencé à être employées en Algérie durant la bataille d’Alger de 1957. Le 8 septembre 2009, un 4x4 conduit par un jihadiste et chargé de 500 kg d’explosifs saute devant le siège de l’OTAN dans Kaboul. Quatre soldats de l’OTAN et trois civils afghans sont tués (28). Dans ces conditions, les conditions de guerre sont difficiles, amenant des Post traumatic syndroms disorders (PTSD) de plus en plus fréquents. Le soldat Wheeler, le 23 juillet 2007, raconte comment, en Irak, dans la confusion entre non-combattant et combattant désormais classique dans toutes les guerres asymétriques, il est amené à tuer pour ne pas être tué en combat très rapproché,

« le sergent ouvrit la porte de la première (maison) d’un coup de pied, pour se retrouver face à un vieillard terrifié qui d’un geste leur indiqua le couloir. Armes pointées, les soldats entrèrent dans la première pièce où, dans un coin, ils découvrirent des femmes et des enfants en pleurs blottis les uns contre les autres. L’anormal normal. Dans le seconde se trouvait un homme à genoux, comme pour prier. Attendez vous à l’inattendu. Il était à moins de deux mètres -et se tourna brusquement vers eux, une kalaschnikov en mains. « Je l’ai touché trois fois » dit Wheeler, tandis que March écoutait en silence, détournant les yeux un instant. L’homme tomba en avant, mort, deux trous dans le ventre et un dans la tête, puis ils passèrent dans la maison d’à côté, puis dans la suivante, où le sergent débusqua et tua le second fuyard, et désormais, près d’une semaine plus tard, après avoir tué deux hommes à bout portant ou presque, et vu mourir un ami, lui non plus ne dormait pas bien. (29) »

La guerre des voies de communications devient essentielle, comme en atteste le très beau témoignage du commandant (alors) Geoffroy de Larouzière-Montlosier,

« Nous avons la responsabilité du nord de Kaboul, des montagnes qui dominent la ville et l’aéroport et, au delà, toujours vers le nord, de la vaste plaine de Chamali qui remonte vers Bagram. Cette plaine est enserrée entre deux chaînes montagneuses au pied desquelles les deux axes qui relient Kaboul à Bagram dessinent leurs tracés parallèles. A l’ouest, Horseshoe, la route traditionnelle, parcourt une zone plus densément peuplée car plus fertile. On y voit de riches fermes, des vignes, des cultures de céréales, de légumes et de fruits. La route orientale, Bottle, présente son exact inverse. Ancienne pénétrante logistique contruite par les Soviétiques lors de leur intervention en Afghanistan (1979), elle traverse une zone désertique grillée de soleil et abondamment minée. Ces deux voies sont stratégiques : elles seules permettent d’accéder à Kaboul par le nord et de s’en extraire en cas de nécessité (30). »

Conclusion:

Que ressort-il de cette modeste compilation testimoniale ? Depuis la massification de l’écriture et la généralisation de son usage dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les combattants ont pris l’habitude d’essayer de dire leur expérience de la guerre, par le biais de lettres ou de récits. Les premières se font silencieuses sur les risques encourus réellement, au nom de la « rassurance » à l’égard des familles, tandis que les seconds sont souvent plus réalistes. Dans tous les cas de figures, la géographie de la guerre, que nous avons peut-être tendance à réduire au seul « terrain » s’exprime beaucoup et de manière variée. Le terrain et ses descriptions apparaissent bien comme un élément presque humanisé de la guerre, tant il peut constituer aussi bien un ami qu’un adversaire du combattant. La permanence des réactions des combattants par rapport aux paysages de guerre, semble constituer un élément de permanence malgré les évolutions technologiques connues sur le champ de bataille.

Note du comité éditorial : cet article a été publié également dans Géographie et guerre, de la géographie militaire au Geospatial Intelligence en France (XVIIIe-XXIe siècles), sous la direction de Philippe Boulanger, Société de géographie de Paris, Bulletin Hors-série, 2016, p. 77-88.

Notes :

(1) Voir François Cochet, Les soldats de la « Drôle de Guerre », Paris, Hachette, 2004, collection « vie quotidienne », 2004.

(2) Julien Gracq, Un balcon en forêt, Paris, José Corti, 1958, pp. 20 et 18.

(3) Cité par Roger Bruge, Faites sauter la ligne Maginot, Paris, Fayard,1973, p. 69.

(4) Cité par André Bruge, Les hommes de Dien-Bien-Phu, Paris, Perrin, 1999, p. 212.

(5) Idem, p. 386.

(6) Antoine Prost, Carnets d’Algérie, préface de Pierre Vidal-Naquet, Paris, Tallandier, 2005, pp. 56 et 62.

(7) Cité par Stéphane Przybylski, La campagne militaire de 1870, Editions Serpenoise, Metz, 2004, p. 61.

(8) Cité par Pierre Quillet, Le chemin le plus long. Chronique de la compagnie de chars de combat du général de Gaulle (1940-1945). Récit de 70 anciens. Paris, Maisonneuve et Larose, 1997, p. 428.

(9) L. de Narcy, Journal d’un officier de turcos, Paris, Ollendorf, 1902, cité par Jean-François Lecaillon, Eté 1870, la guerre racontée par les soldats, Paris, Bernard Giovanangeli Editeur, 2002, p. 64.

(10) Lieutenant-colonel Meyret, Carnet d’un prisonnier de guerre ; les batailles sous Metz- la capitulation- la captivité. Paris, Lecène, Oudin et cie, 1892, cité par Jean-François Lecaillon, op. cit. p. 105.

(11) Stéphane Przybylski, op. cit. p. 110.

(12) Stéphane Przybylski, op. cit. p. 203.

(13) Maurice Genevoix, Ceux de 14, Flammarion 1950, réédition le Seuil, 1984, p. 417.

(14) Idem, p. 559.

(15) Maurice Genevoix, Op.cit. p. 571.

(16) Cité dans Bernard Piccoli, Les tranchées de Louis Pergaud, Verdun, Connaissance de la Meuse, préface de François Cochet, 2006, p. 344.

(17) Maurice Genevoix, Idem, p. 449.

(18) August von Kagenek, Lieutenant de Panzers. « J’avais dix-huit ans quand je pénétrai en Russie, comme lieutenant de Panzers », Paris, Perrin 1994, p. 130.

(19) August von Kagenek, op. cit. p. 136.

(20) Indochine, 1946-1954, Témoignages inédits, présentés par la Sabretache, Paris, Bernard Giavanangeli Editeur, 2011, p.79-80.

(21) Cité par Georges Longeret, Jacques Laurent, Cyril Bondroit (dir.), dans Les combats de la RC4. Face au Vietminh et à la Chine, Cao Bang-Lang Son, 1947-1950, préface du général Jean Lagarde, Paris, Indo éditions, 2004, p. 332.

(22) Idem, témoignage du lieutenant Charles de Pirey, du 1er tabor, p. 333-334.

(23) Charles Delvert, Carnets d’un fantassin, Massiges, 1916, Verdun, Edition du mémorial de Verdun, 1981, pp.130-131.

(24) Maurice Genevoix, op. cit. p. 562.

(25) Roger Bruge, Les Hommes… op.cit. p. 435.

(26) Médecin-commandant Yann Andruetan, « Raconter la guerre à l’âge de You Tube » dans François Cochet (dir. ) Expérience combattante, 19e-21e siècles, volume IV, L’Expérience traumatique, Paris, Riveneuve éditions, 2015, p.322.

(27) Cité par Alan Clark, La guerre à l’Est, Paris, éditions Robert Laffont, 1966, p. 283.

(28)Jean-Charles Jauffret, Afghanistan 2001-2010. Chronique d’une non-victoire annoncée, Paris, Editions Autrement, 2010 , p. 169.

(29) David Finkel, De bons petits soldats, Paris éditions Robert Laffont, 2010, p. 136.

(30) Geoffroy de Larouzière-Montlosier, Journal de Kaboul, Saint-Pourçain sur Sioulle, Editions Bleu autour, 2009, p. 40.