Liste des articles

Editorial : Comment penser les savoirs géographiques à l’époque moderne (XVe-XIXe s.) ? | Publié le 2020-11-05 13:50:08 |

Par Étienne Bourdon (Maître de conférences HDR en Histoire moderne, Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (UMR CNRS 5190)

Il est bien connu que la géographie est animée par des changements profonds et des progrès considérables entre le XVe et le XIXe siècle. Aux côtés de la médecine, de l’astronomie ou de la physique, qui connaissent aussi des renouvèlements importants, la géographie émerge comme une nouvelle manière de dire le monde. Elle est alors autant un échantillonnage du monde que l’expression d’une puissante volonté d’embrasser le sens et l’espace de l’ensemble terrestre de la Création tant par les techniques de la géométrie et de la cartographie, par la narration ou la description, que par les méditations cosmographiques. Cartes, atlas, géographies, cosmographies, récits, paysages et vues de villes s’entrecroisent et constituent le laboratoire de l’émergence de ce nouveau regard sur le monde. La géographie apparaît progressivement comme une des manières les plus pertinentes de discourir sur les territoires multiscalaires des hommes. Il n’est donc pas étonnant qu’elle émerge de l’histoire et des belles lettres, mais aussi des mathématiques et de l’histoire naturelle, et qu’elle convoque les illustres Anciens (Strabon, César…) comme les simples voyageurs contemporains. Au-delà de la prose du monde qu’elle déploie, la géographie gagne une réputation d’utilité, elle devient un discours vrai et expérimenté sur le monde. Outre la formation de l’honnête homme, elle s’avère nécessaire aux marchands et aux muletiers, aux princes et aux soldats, aux peintres et aux ingénieurs militaires, aux étudiants et aux pèlerins, aux lieutenants généraux de police et aux administrateurs du royaume. La géographie est aussi intimement liée à l’affirmation du pouvoir politique des États et à leur stratégie de prestige conduisant à présenter leurs territoires dans le registre d’une nature dominée, d’un État contrôlé, riche et puissant, borné par des frontières naturelles qui en assurent l’évidence et en garantissent la légitimité. Progressivement, la géographie assoit sa légitimité, se rapproche du pouvoir et s’institutionnalise, des cartographes royaux de la Renaissance aux premières chaires de géographie instituées au XIXe siècle. Le lectorat de la géographie s’en trouve renouvelé et très largement étendu. Pour autant, cette discipline émergente ne se réduit pas à une simple description neutre et distanciée du monde, mais trahit aussi les regards, les aspirations et les horizons d’attente des sociétés humaines qui la produisent. Au cours des siècles qui nous intéressent ici, les hommes pensent de plus en plus avec la géographie et par la géographie. La géographie s’empare du Monde et délaisse progressivement la Création aux théologiens, la sphère aux mathématiciens, la planète aux astronomes et la terre aux naturalistes. C’est cette histoire longue que nous nous proposons d’aborder dans ce dossier.

Il s’agit donc de penser les savoirs géographiques en historiens, en interrogeant les conditions sociales, politiques et intellectuelles dans lesquelles ils peuvent être mis en œuvre, mais également les discours – d’intentions, de définitions et de justifications – produits par les contemporains. Cela nécessite une prise de distance avec la pensée positiviste longtemps mise en œuvre en histoire des sciences, dont la finalité essentielle était de décrire la dynamique du progrès des connaissances, et dont les enjeux principaux étaient l’identification de l’erreur et la validation rétrospective d’un savoir jugé « vrai » dans le dévoilement progressif d’un monde objectivable. Notre intention est, à l’inverse, d’interroger la géographie comme la construction d’un certain rapport au monde, à l’espace et aux territoires, et de mettre au jour la pensée du monde qu’elle exprime.

Il n’est donc pas étonnant qu’en s’interrogeant sur la façon dont on a pensé les savoirs géographiques du XVe au XIXe siècle nous soyons amenés à soulever de nombreuses questions à la fois d’ordre historique mais aussi épistémologique à l’image de la carte Recens et integra orbis descriptio d’Oronce fine (1534) qui illustre notre dossier. Celle-ci rappelle que la géographie n’est pas un simple discours sur la dimension spatiale de la terre. Penser le savoir, ce n’est pas seulement dire ce que la géographie d’une époque a été. C’est véritablement s’interroger sur cette forme de médiance entre l’homme et le monde. De la Renaissance au XIXe siècle les savoirs géographiques se renouvellent, se structurent, la discipline m’émancipe, se diffuse et finalement s’enseigne. Tout cela renvoie nécessairement à des niveaux ou des types de savoirs. Il nous faut donc appréhender la grande diversité des formes d’expression du savoir géographique, des descriptions et des cartes bien sûr, mais aussi des récits d’ascensions, des armoriaux, des inventaires de bibliothèques ou des sélénographies, en s’intéressant tant aux discours sur les savoirs qu’à leurs diffusions et leurs usages. Il faut alors s’interroger sur les conditions sociales, politiques et intellectuelles dans lesquelles ces savoirs géographiques sont mis en œuvre, mais également les discours qui les supportent.

Cette réflexion vise donc également à identifier les contextes intellectuels et les pratiques qui éclairent la caractérisation et le statut du savoir géographique à des époques successives et à comprendre l’articulation de ces grands moments. Le choix d’une chronologie large, du XVe au XIXe siècle, permet d’appréhender le long processus d’émergence, de rationalisation et d’intellectualisation de la dimension spatiale des sociétés. Dans le discours géographique, au-delà de la description de l’espace et de l’ailleurs, se dévoile un discours multiscalaire sur soi, sur le territoire, l’identité et le rapport au monde.

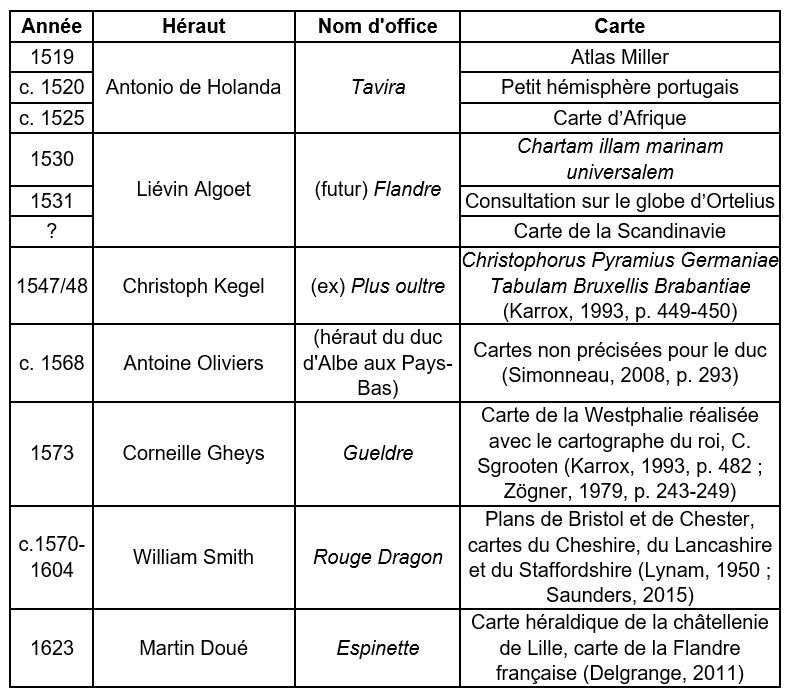

Ce sont toutes ces thématiques qui parcourent les articles qui vont suivre. Pіеrre Соuhаult ouvre la réflexion en étudiant l’apport des hérauts d’armes aux savoirs géographiques aux XVe et XVIe siècles. Alors que leur fonction s’organise et s’institutionnalise dans les maisonnées royales et aristocratiques, ils sont l’auteur de petites encyclopédies chevaleresques et nobiliaires. Ainsi émerge, au sein de cette littérature pré-géographique, de véritables chorographies du royaume qui informent sur l’univers mental de la société chevaleresque de l’époque. Ce phénomène est amplifié au XVIe siècle avec un renouvellement social des hérauts plus souvent issus des milieux artistiques ou lettrés. En Europe, se dessine une géographie politique et féodale, faite de milieux et de pouvoirs hiérarchisés, seigneuriaux, urbains et ecclésiastiques, qui ne sont pas sans idéalisation de la société et des princes. Plus loin de l’Europe, se mêle aux hiérarchies politiques une attention pour les curiosités et merveilles du monde nourrissant la pensée de l’époque sur altérité spatiale, géographique et anthropologique.

Leonardo Carrio Cataldi étudie la construction des images du monde et la constitution du savoir cosmographique dans le cadre de la monarchie hispanique au XVIe siècle. Il met en évidence la pluralité des manières de penser le monde, non seulement en cartographe, et souligne la dimension sociale, politique et matérielle de la fabrique cartographique, que ce soit dans les grands atlas ou dans la cartographie régionale. Tout en soulignant l’importance d’une histoire matérielle des savoirs géographiques, Leonardo Carrio Cataldi montre de quelle manière ceux-ci sont utilisés dans une ambition universaliste à des fins politiques, impériales et religieuses. La géographie se voit confirmée dans sa fonction politique et éducative. L’article propose une analyse des mécanismes sociaux, politiques et intellectuels de la fabrique cartographique du monde au travers des figures majeures de Benito Arias Montano, Juan de Ovando et Jerónimo de Chaves.

Le XVIe siècle est en effet une période cruciale dans l’histoire des savoirs géographiques et dans la manière dont on les pense. C’est ce que montre Fiona Lejosne au sujet des Navigationi et viaggi (Venise, 1550-1559) de l'humaniste et secrétaire de la République de Venise Giovanni Battista Ramusio. Il s’agit de repenser le monde en s’éloignant du regard Ptoléméen au profit de la valorisation de l’expérience d’observateurs contemporains, essentiellement par leurs récits de voyages. Cette vaste compilation d’une soixantaine de textes permet de multiplier les regards et d’approcher au mieux les réalités géographiques quitte à accepter l’incomplétude des récits, voire leurs contradictions. Ce n’est plus le chiffre qui dit la vérité du monde mais la description de ses caractéristiques au profit d’une géographie qualitative. L’analyse des paratextes met en lumière la façon dont Ramusio pense ses sources, l’utilité qu’il voit dans les savoirs géographiques, leurs processus, leurs dynamiques d’élaboration et leurs limites, ainsi que le poids relatif – et parfois les contradictions – entre le savoir antique et les connaissances nouvelles. Pour autant, l’expérience viatique, chorographique et narrative n’est pas le seul horizon des savoirs géographiques : ceux-ci se combinent avec les spéculations de « l’œil de l’intellect » qu’offre la petite échelle de la cosmographie. Ainsi, le regard géographique se construit dans la combinaison de récits localisés, leur mise en relation et la reconstitution globale des espaces par la macrostructure de la compilation.

Colin Dupont étudie les plans de ville des anciens Pays-Bas dressés par Jacques de Deventer qui travaillait au service de Philippe II dans la seconde moitié du XVIe siècle. Là encore, les savoirs géographiques disent le regard qui est porté sur l’espace urbain. Outre la fonction d’inventaire, ces cartes spatialisent et mettent en exergue les pôles de pouvoirs civils, militaires, religieux et de justice. Par une sorte d’énumération graphique des territoires, le choix des bâtiments et des lieux représentés révèle les échelles spatiales et politiques du pouvoir ainsi que la vision polylocale de l’espace qui est le témoin d’un espace de la pratique. Le cadrage dessine des unités spatiales ou paysagères, mettant en exergue les points de rupture dans une lecture fonctionnelle de la ville.

Axelle Chassagnette étudie la lente émergence de l’enseignement de la géographie à l’université de Marbourg entre 1527 et 1637. Celle-ci se déploie lentement dans le cadre des aspects pratiques et géométriques des mathématiques (arpentage, projections cartographiques, ingénierie militaire…), avec l’histoire ou encore par l’étude d’auteurs classiques. Cela contraste avec l’intérêt grandissant que portent les missionnaires, les marchands et les navigateurs à la géographie. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que Jacob Müller, qui occupe la chaire de mathématiques à partir de 1625, fasse apparaître de façon plus claire cet enseignement géographique. Il est cependant encore intimement lié aux activités d’ingénieur, d’architecte et de conseiller militaire de Müller auprès du landgrave de Hesse-Darmstadt dans le contexte du début de la guerre de Trente Ans.

Nydia Pineda De Ávila s’intéresse aux études portant sur la lune, la sélénographie, au XVIIe siècle. Elle souligne de quelle manière se croisent des interrogations scientifiques et des enjeux politiques, intellectuels et institutionnels. Par un raisonnement analogique, l’étude de la Lune se voit appliquer un ensemble de concepts et le vocabulaire de la géographie terrestre, en reprenant parfois les toponymes antiques. De la même manière, les grandes interprétations théologiques et la toponymie biblique de l’espace terrestre sont mobilisés par certains cartographes pour voir dans le relief de la Lune la marque de la bienveillance divine ou la mémoire des lieux de mémoire biblique. Face à un objet lointain que seules les rudimentaires lunettes astronomiques permettent d’approcher, Nydia Pineda De Ávila observe de quelle manière est pensé l’espace lunaire. Dans une analyse détaillée de la Plenilunii Lumina Austriaca Philippica de Michael Van Langren, qui travaille au service de Philippe IV d’Espagne, on peut observer de quelle manière, comme pour les savoirs géographiques terrestres, la sélénographie est utilisée à des fins politiques, notamment pour flatter le prince et en attendre le soutien en retour. La Lune apparaît bien, ici, comme un théâtre projectif de la Terre et révèle un usage des savoirs visant à s’assurer de réseaux politiques et intellectuels entre les princes et les hommes de savoirs, ainsi qu’à irriguer la République des Lettres.

Nicolas Vidoni réfléchit à la façon dont les découpages administratifs et policiers à Paris au XVIIIe siècle nous renseignent sur la façon dont est pensé l'espace urbain. Il identifie un mode de lecture de la ville qui est loin d’être neutre et qui est spécifique à la police de la Lieutenance générale. Créée en 1667, celle-ci produit de nombreux savoirs sur la ville drainée dans les rues de Paris par l’expérience spatiale des inspecteurs et des commissaires. Ceux-ci ont pour fonction de visiter les différents quartiers de la ville afin de constater les infractions, mais aussi d’établir des listes pour un meilleur contrôle des usages de l’espace, d’évaluer les capacités fiscales des différents quartiers ou encore afin de visiter leurs informateurs. Pour cela, la Lieutenance générale mobilise l’outil cartographique notamment pour la réformation des quartiers et le décompte des maisons. Les connaissances sont aussi formalisées sous forme de listes et de tableaux, et contribuent, par leur diffusion, à l’émergence d’une pensée policière de l’espace. Ici, c’est dans le cadre de l’espace géométrique que se pense la géographie.

En se situant en aval de la construction des savoirs, Nicolas Verdier s’intéresse à un autre aspect de la pensée géographique. Il s’interroge sur l’identité du lectorat des livres de géographie entre la fin du XVIIesiècle et le début du XIXe siècle. Malgré les nombreuses difficultés pour en cerner les contours, il parvient par le croisement de différentes démarches à reconstituer le poids des ouvrages de géographie dans l’ensemble des publications et des savoirs de l’époque, à mettre en évidence le lectorat dont se réclame leurs auteurs, et à analyser les annonces de publications qui paraissent dans la presse en prenant l’exemple du Mercure galant(puis français). Par cette réflexion sur les usages des savoirs, il montre de quelle manière les livres de géographie deviennent de plus en plus nombreux et s’imposent dans les bibliothèques, trouvent leurs publics, même si la discipline ne s’institutionnalise que très lentement, à la fin du XIXe siècle dans le cas français.

Lucie Haguet aborde d’un autre aspect des savoirs géographiques. À partir de l’étude de Jean-Baptiste d'Anville, elle étudie l’effet de la réputation, voire de la célébrité, de ce géographe des Lumières. Elle révèle la façon dont il a travaillé à sa notoriété pour mettre en avant la qualité de ses cartes, et en se construisant une image de rigueur, de savant solitaire totalement dédié à son travail, et en faisant jouer ses cercles de sociabilités. Il jouit progressivement d’une grande réputation qui contribue incontestablement à l’insérer dans des réseaux puissants, ce qui lui permet, en retour, d’accroître ses moyens financiers et d’accéder à des informations géographiques plus nombreuses et de plus grande qualité. Cela amène Lucie Haguet à s’interroger sur la fabrique sociale des « grands hommes » et la construction d’une discipline qui peine alors à s’imposer dans les institutions officielles. Il s’agit bien d’une autre manière de penser les savoirs géographiques, ici à l’échelle sociétale, en se questionnant sur la façon dont ils sont reçus, comment sont perçus les géographes, et de quelle manière se construit leur légitimité sociale et intellectuelle.

Samia Ounoughi aborde, avec originalité, un dernier aspect des savoirs géographiques. À partir de l’étude de l’ensemble des articles de la revue de l’Alpine Club de Londres parus dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle étudie les conditions expérimentales, sociales et intellectuelles de la création de nouveaux savoirs sur les Alpes par les Britanniques, « du piolet à la plume ». Au carrefour de la géographie, de la cartographie et de l’histoire du voyage et de la langue, elle se positionne dans une démarche résolument interdisciplinaire, et applique les méthodologies linguistiques de l’anglistique à l’analyse des savoirs géographiques. Ainsi, par l’analyse du discours, elle sonde les réflexions contemporaines sur les savoirs géographiques en construction. Elle aborde la topogenèse, et plus particulièrement le phénomène qu’elle propose d’appeler la « toponymation », et le métadiscours sur la création des cartes géographiques. Elle démontre ainsi que, si la géo-graphie est littéralement « l’écriture de la terre », il est nécessaire de disséquer la langue afin de sonder la construction de ce discours pour mieux comprendre l’agencement de la pensée géographique entre l’expérience de l’alpiniste, la rigueur du scientifique et la créativité de l’écrivain.

Enfin, Axelle Chassagnette reprend certains éléments saillants de cette réflexion collective pour en proposer quelques prolongements.

Editorial : L’Europe « lotharingienne », une idée géopolitique IXe-XXIe siècles | Publié le 2014-05-19 22:00:19 |

Par François Pernot, Professeur des Universités en histoire moderne à l’Université de Cergy-Pontoise, EA 2529 Civilisations et identités culturelles comparées (CICC) (1),

« Il serait curieux, l’article : ‘Comment naît et s’impose un mythe historique’ qui suivrait dans ses avatars la destinée posthume de ce partage entre dynastes turbulents, entre frères se disputant un héritage mal loti et dont l’accord, rédigé avec des naïvetés un peu comiques par des gens d’affaires du IXe siècle, se voit soudain promu à la dignité d’acte providentiel, gros de dix siècles d’histoire européenne (2)… » Lucien Febvre.

« Topoï de l’historiographie européenne (3) », le partage et traité de Verdun de 843 est le point de départ obligé de toute étude sur l’Europe lotharingienne entre les XVe et XVIIIe siècles, sur l’idée géopolitique qu’elle représente et sur la manière dont cette histoire et cette idée fondent l’ordre européen occidental au cours de la période moderne, voire jusqu’à nos jour (4).

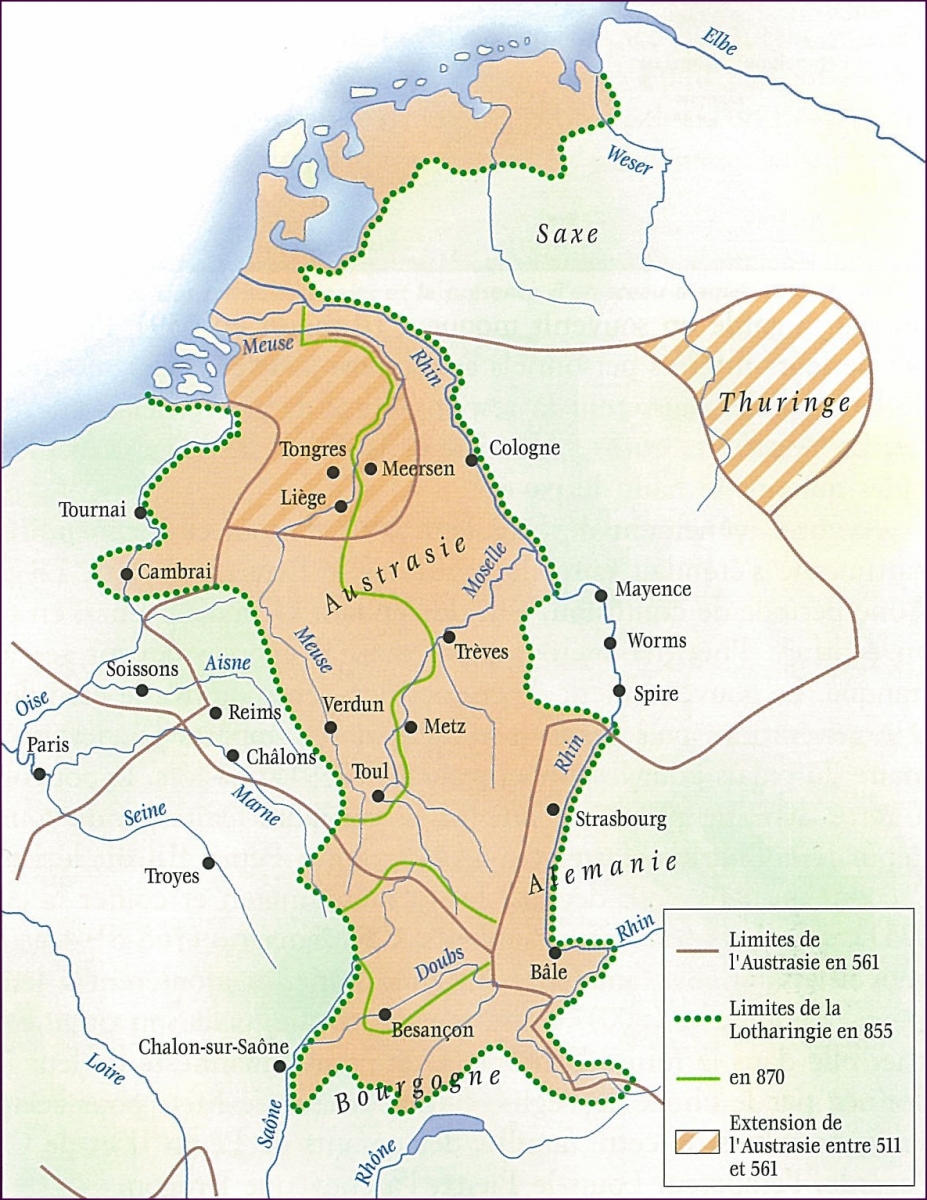

Verdun, 843 : la naissance d’un territoire disputé dix siècles durant

En août 843, à Verdun, après la mort de leur père Louis le Pieux en juin 840 et une guerre qui les a opposés pour l’héritage, les trois petits-fils de Charlemagne se partagent les territoires de l’Empire en trois bandes « longitudinales » nord-sud : Charles reçoit le royaume occidental bordé à l’est par l’Escaut, la Saône et le Rhône, ou Francia occidentalis, futur royaume de France ; à Lothaire sont attribuées la couronne impériale ainsi qu’une bande de territoire entre l’Escaut et le Rhin, plus la Bourgogne, la Suisse, l’Italie, la Provence, l’ensemble étant dès lors désigné comme la Francia media et plus tard la Lotharingia —« royaume de Lothaire » — ; enfin, Louis — surnommé le Germanique — prend les territoires à l’est du Rhin, ou Francia orientalis, bientôt appelée Germanie.

Initiateur, lourd de conséquences, fondateur et curieux : tels sont les qualificatifs qui définissent le mieux ce partage (5). Initiateur car il organise l’ordre politique et international des États d’Europe occidentale aux époques médiévale et surtout moderne et constitue l’acte de naissance de la « question d’Occident ». Initiateur également, parce qu’il est à l’origine du processus d’unité française (6), car, si deux États n’ont pas aussitôt été crées, leur construction résulte justement de l’affrontement de deux peuples « français » et « allemand » dans « l’aire de confrontation franco-germanique (7) » pour la conquête de la bande centrale entre Rhin, Alpes centrales et orientale à l’est, Escaut, Meuse, Saône et Rhône à l’ouest, cette terre sans doute improbable comme royaume indépendant, mais riche et chargée de symboles — c’est la terre des capitales et des grandes résidences impériales, des dynasties franque et austrasienne — et donc que chacun des royaumes de l’est et de l’ouest doit s’approprier pour prendre l’ascendant sur l’autre.

Partage lourd de conséquences, ensuite, car il ne tient plus compte des limites de la Gaule sur le Rhin et crée donc entre la France et le Saint Empire qui apparaît au Xe siècle un territoire rapidement disputé, la première n’ayant de cesse de vouloir y prendre pied et l’Empire de contenir cette pression. Ce partage est donc souvent considéré comme à l’origine de plus de dix siècles de luttes politiques, diplomatiques, militaires entre les royaumes de l’est et de l’ouest, pour la possession des territoires médians, véritables enjeux géohistoriques des guerres européennes.

Partage fondateur aussi, car il installe un royaume à l’existence éphémère, la Lotharingie (8), terre qui, de temps en temps dans l’Histoire, se rêve un seul État rassemblé, mais qui est le plus souvent une zone politiquement morcelée, une « Europe d’entre-deux » âprement contestée, une bande centrale régulièrement dévastée par les armées de l’est comme de l’ouest lors du très long conflit historique européen « [s’enracinant] sur les débris de l’ancienne Lotharingie, de Milan à Gand », en bref : « […] un espace privilégié, l’espace futur de tous les grands affrontements de l’époque moderne, qui s’inscrit profondément, comme un sillon militaire, au cœur de l’Europe […] : l’Italie du Nord, la frontière de l’est et du nord de la France, ces voies ouvertes, passages obligés des armées du roi, de l’empereur et de leurs alliés si elles veulent se rencontrer (9) ». En effet, du début de l’époque moderne jusqu’en 1940, c’est par là que passent toutes les offensives des armées espagnoles, impériales, allemandes, ou de leurs alliés, essentiellement par les trois grandes vallées qui convergent sur Paris : l’Oise, la Marne, la Seine. Cette Europe est donc celle des guerres et des champs de bataille, des armées et des places fortes : en 1557 on se bat à Saint-Quentin, en 1558 à Thionville, en 1636 à Dole, en 1643 à Rocroi, en 1644 à Fribourg-en-Brisgau, en 1648 à Lens, en 1674 à Seneffe, à Entzheim et à Mulhausen, en 1675 à Turckheim, en 1690 à Fleurus (ainsi qu’en 1794), en 1693 à Neerwinden, en 1705 à Wissembourg (ainsi qu’en 1793 et en 1870), en 1709 à Malplaquet, en 1712 à Denain, en 1745 à Fontenoy, en 1792 à Jemmapes, en 1793 à Wattignies et Neerwinden, en 1870 à Sedan, en 1914-1918 et puis encore en 1940… La liste est longue, elle est révélatrice de la place — sinon de l’enjeu — géostratégique que tient l’Europe lotharingienne.

Une précision de vocabulaire : cette Europe, des Provinces Unies à l’Italie du Nord n’est pas celle « médiane » des géographes, ni « l’Europe moyenne », ni évidemment la Mitteleuropa, et pas non plus « l’Europe rhénane », ce qualificatif étant trop restrictif et ne rendant pas compte de toute l’ampleur géographique de cette Europe qui est aussi mosane et mosellane. Nous avons donc choisi de la qualifier de « lotharingienne » car il s’agit de la meilleure désignation à condition de considérer la référence « lotharingienne (10) » comme se rapportant au royaume de Lothaire Ier quand il est question de l’ensemble de la bande de la Mer du Nord au golfe de Gênes, la dénomination d’Europe « lotharingo-bourguignonne » ou « d’entre-deux » correspondant davantage au royaume de Lothaire II, autrement dit la « zone intermédiaire » qui s’étend aujourd’hui sur une partie des Pays-Bas, la Belgique, l’ouest de l’Allemagne, le Luxembourg, l’est de la France — Lorraine, Alsace et Franche-Comté —, entre Escaut, Meuse et Rhin donc, sur les marges de la France et de l’Empire.

Curieux partage enfin. À bien y regarder, aucune raison relevant de la géographie physique ne dicte particulièrement dans cette zone l’installation d’un État indépendant. Certes, les régions qui s’étendent de la Mer du Nord à la Méditerranée sont arrosées par des fleuves ou des rivières (11) — Escaut, Meuse, Moselle, Rhin, Saône, Rhône —, mais elles se caractérisent surtout par une grande hétérogénéité physique et ne sont en rien isolées car elles sont le plus souvent rattachées à des formations géographiques plus vastes comme la plaine de l’Europe du Nord, les massifs hercyniens, le bassin parisien, les pays alpestres, la plaine padane... Par ailleurs, ces régions recoupent plusieurs aires linguistiques, essentiellement celles des parlers romans et germaniques. Curieux donc et entêtant partage car la bande de territoires qu’il érige en royaume correspond aussi à l’Europe des villes et du commerce, des expériences politiques et des libertés, des républiques, des cités, des cantons, des contacts entre le nord et le sud, entre l’est et l’ouest, l’Europe des diplomates et des négociations, des unités et des ruptures politiques, la « faille géohistorique lotharingienne » comme l’a désignée Jean‑Paul Charnay qui « juxtapose deux ensembles civilisés et subit les avancées et les reculs des empires, pays ou provinces. Elle couvre des limes, des marches, des « terres gastes » où jouent sur des décennies et des siècles une manière d’architechtonique des plaques. Les puissances y naissent, s’y usent, y périclitent dans un jeu polymorphe toujours renouvelé, mêlant les populations et les religions, brassant idéologies, flux commerciaux et philosophies politiques, lieux où se combattent et alternent les souverainetés (12) ».

Et de fait, c’est là que se développent des États somme toute improbables, que ceux-ci aient une durée de vie limitée comme l’État bourguignon, plus longue, comme la Savoie, ne soient que rêvés comme l’État lorrain de Léopold, ou encore perdurent, comme les Pays-Bas ou la Suisse. Curieux partage de 843 car ni la géographie, ni la langue, ni même les traditions politiques n’incitent ces pays à être unis dans un même État. Partage presque incongru, de hasard, car il ne repose finalement que sur une pratique successorale, un droit coutumier des Carolingiens qui, à l’opposé des Romains — dont ils se veulent pourtant les héritiers —, considèrent qu’un royaume est propriété privée, patrimoine familial et donc un bien que l’on découpe au gré des successions.

Du Xe au XIVe siècle, l’Europe lotharingienne relève des empereurs germaniques

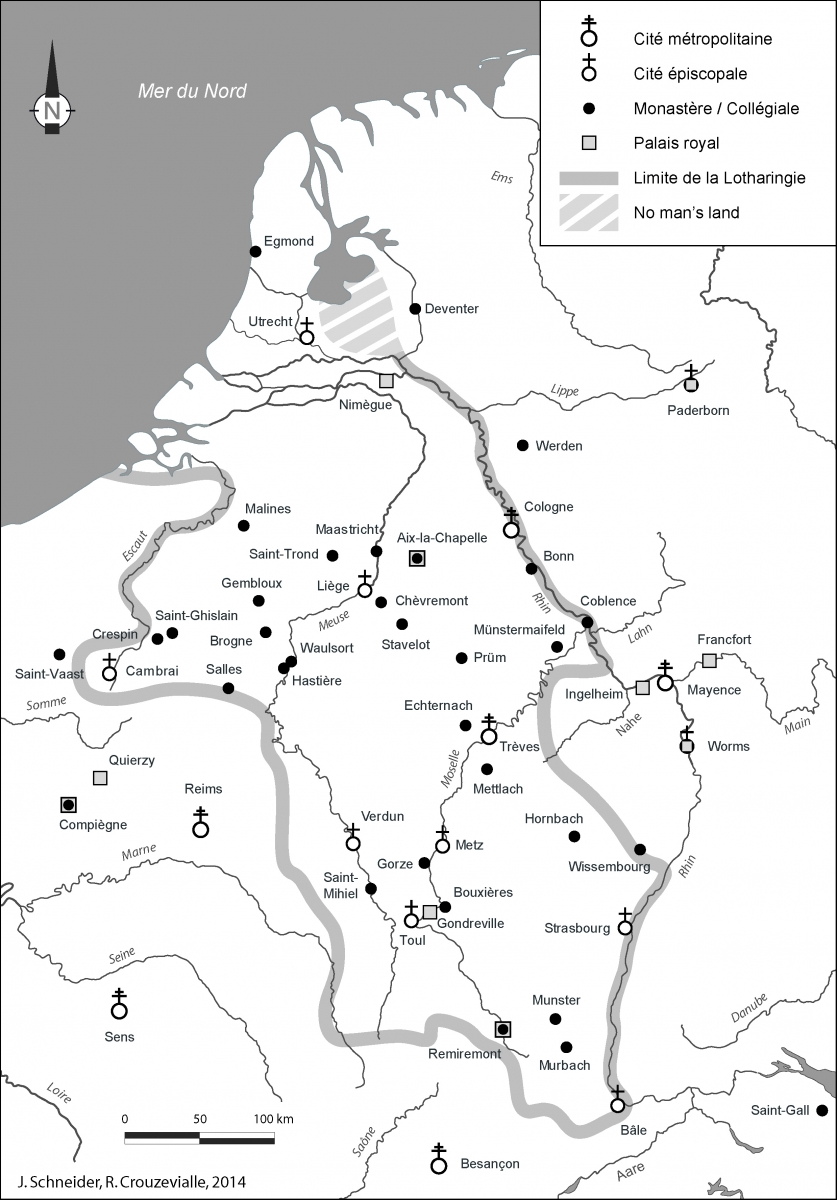

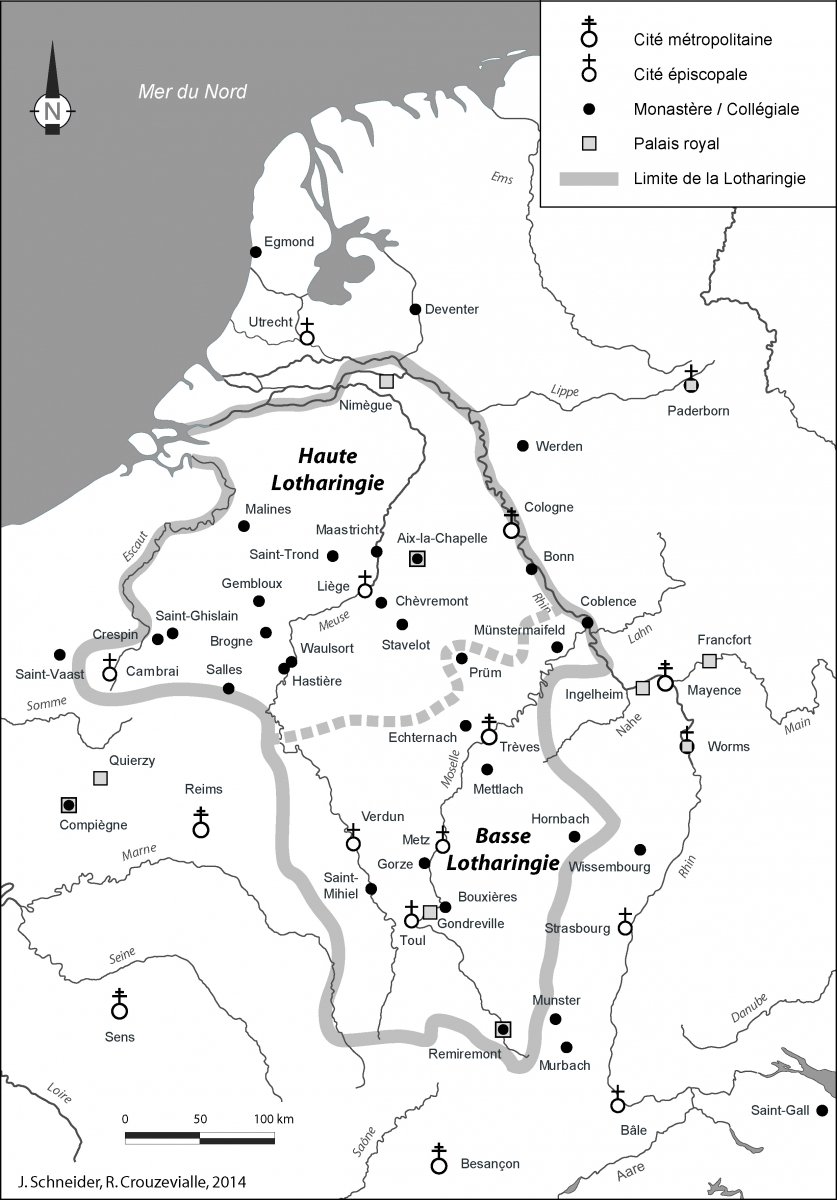

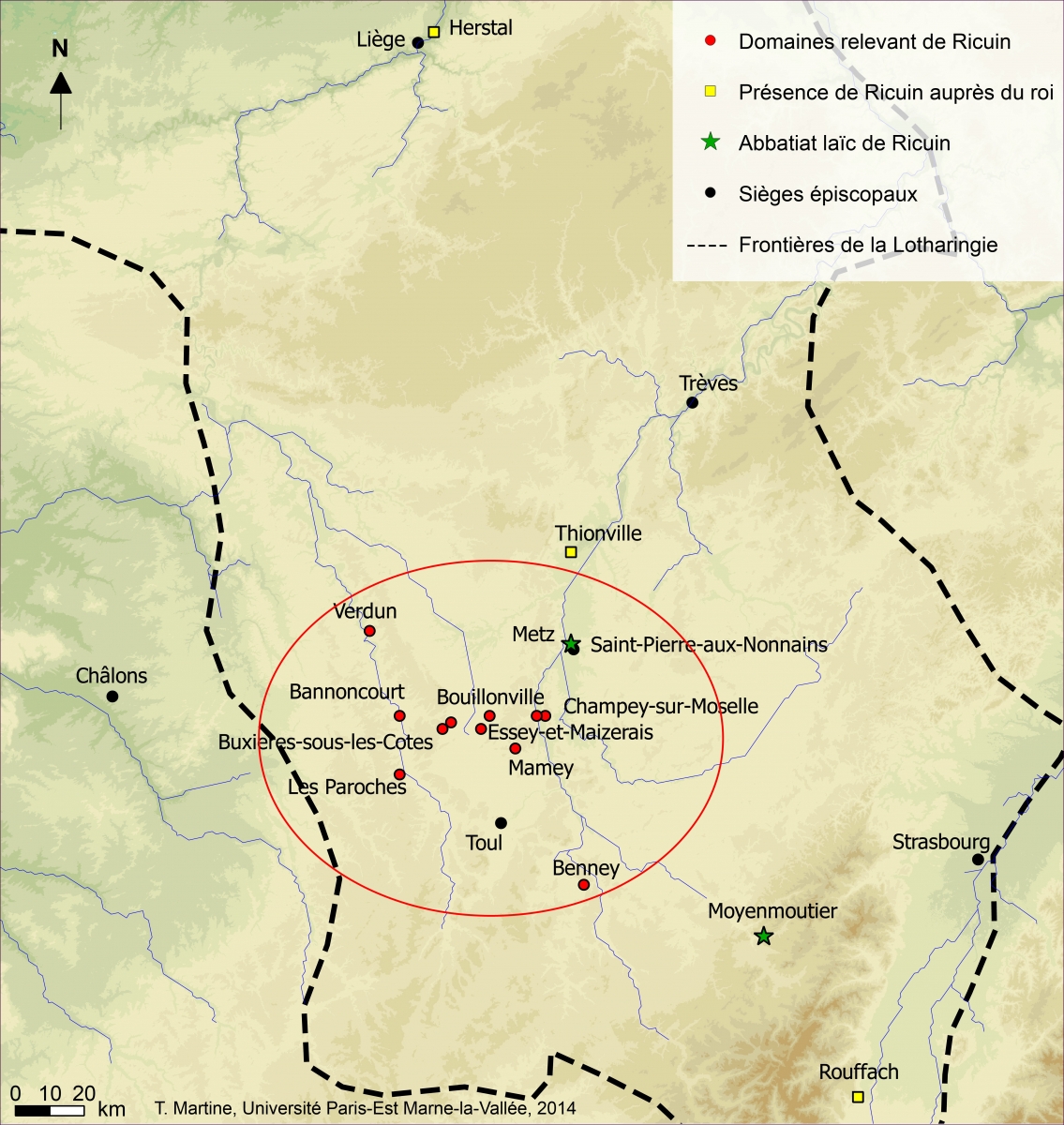

L’histoire de l’espace lotharingien et les problématiques que cet espace soulève sont explicités dans ce numéro spécial de la Revue de Géographie Historique par Jens Schneider et Tristan Martine dans leur article « La production d’un espace : débuts lotharingiens et pratiques de la frontière (IXe-XIe siècle) ». Après avoir présenté la dénomination de cet espace politique qui est créé au IXe siècle, en distinguant notamment Francia Media, Lotharingie et Lorraine, les deux auteurs détaillent très finement dans leur travail les différents changements territoriaux du royaume de Lothaire II jusqu’au XIe siècle et sont ainsi amenés à poser la délicate question de la délimitation de cet espace aux frontières complexes à appréhender et à cartographier.

De fait, après 843, l’histoire du royaume de Lotharingie tourne très vite court : à la mort de Lothaire Ier en 855, la zone centrale est partagée par le traité de Prüm entre ses trois fils : Louis II reçoit la partie sud, le royaume d’Italie ; Lothaire II la partie nord, qui garde le nom de Lotharingie ; et Charles la partie centrale, ou royaume de Provence. À la mort de Charles de Provence en 863, ses possessions sont partagées entre ses deux frères et, après la mort de ce dernier en 869, la Lotharingie est divisée entre ses oncles Louis le Germanique et Charles le Chauve, partage ratifié par le traité de Meersen de 870. Puis, en 875, à la mort de Louis II, Charles le Chauve prend le royaume d’Italie. En 879, Charles le Gros, roi de Francia orientalis, s’empare à son tour de l’Italie alors que, l’année suivante, en 880, par le traité de Ribemont, Louis III et Carloman II, les petits-fils de Charles le Chauve, abandonnent la Lotharingie au roi de Germanie Louis II le Jeune. Par ce traité, la Francia occidentalis revient à ses frontières de 843.

En 888, Rodolphe, gouverneur de la Bourgogne supérieure, un territoire du royaume de Provence, prend son indépendance : ledit royaume est alors partagé en deux, entre Bourgogne inférieure ou Cisjurane et Bourgogne supérieure ou Transjurane. En 933, Rodolphe II, déjà roi de Transjurane, devient aussi roi de Cisjurane : il réunit ainsi les deux royaumes qui prennent le titre de royaume d’Arles, indépendant de la France.

Quant à la « Lotharingie », elle se divise en une multitude de terres plus ou moins indépendantes : les seigneuries alsaciennes, le duché de Lorraine qui seul conserve dans son nom le souvenir de l’ancien royaume de Lothaire Ier, et qui est une principauté quasi indépendante au Moyen Âge, l’évêché-principauté de Liège, tous les duchés et comtés des Pays-Bas. Après 987, tout en gardant une certaine indépendance, la Lotharingie est rattachée à la Germanie ; elle se partage alors en deux duchés, la Lorraine inférieure ou Ripuaire (ducatus Lotharingiae Ripuariorum) — avec le duché de Lothier — Et Jean-Marie Cauchies nous donne dans ce numéro spécial un bel article sur le sujet — ou de Brabant, le diocèse de Cambrai, l’évêché de Liège, de Cologne, la Gueldre et les pays rhénans intégrant la ville royale d’Aix-la-Chapelle — et la Lotharingie ou Lorraine Mosellane (ducatus Lotharingorum, ducatus Mosellanorum) — c’est-à-dire la Lorraine proprement dite, le Luxembourg, les diocèses de Trêves, Strasbourg, Metz, Toul, Verdun, et une partie du Palatinat. Le terme de « Lotharingie » peut donc prêter à confusion car il recouvre une réalité qui n’a cessé de se rétrécir géographiquement et ne se rapporte plus qu’à la partie supérieure de la Francia Media, celle de Lothaire II, et non pas au royaume de Lothaire Ier.

Dans son ouvrage Auf der Suche nach dem verlorenen Reich. Lotharingien im 9. und 10. Jahrhundert (13), Jens Schneider bouleverse quelque peu la représentation que l’on se faisait jusqu’ici de la Lotharingie du Moyen Âge, et qui devait beaucoup aux travaux de nombreux historiens, de Robert Parisot à Thomas Bauer. S’appuyant sur des recherches relevant de champs aussi divers que la géopolitique, la diplomatique, l’histoire religieuse, l’histoire du droit, des institutions et des rituels politiques, il rejette en effet l’image d’un royaume lotharingien se coulant dans les frontières de l’Austrasie mérovingienne et surtout bénéficiant d’une cohérence propre : selon lui en effet, il n’existe pas un espace lotharingien, mais plusieurs, dès la seconde moitié du IXe siècle. Par ailleurs, il décrit des frontières extrêmement mouvantes entre les différentes régions lotharingiennes, ce qui indique non seulement l’absence de cohérence lotharingienne, mais aussi le fait que les limites politiques, géographiques ou linguistiques, politiques ou naturelles n’ont justement pas été un frein au développement d’une identité lotharingienne et d’une unité politique. Et, il n’agit pas là d’un paradoxe car, pour Jens Schneider, si les « Lotharingies » n’ont pu trouver une cohérence en tant qu’État, c’est en raison de l’absence d’un pouvoir fort et centralisé, du manque d’ambition de la plupart des princes lotharingiens de l’époque et enfin du fait que ceux-ci ne sont jamais parvenus à se construire un passé commun créateur d’un sentiment d’appartenance à un même État et ce constat valable pour les IXe et Xe siècles, l’est tout autant au XVe et encore au XVIIIe siècle (14).

Du XIIIe au XVe siècle, la France entreprend sa marche historique vers l’est

Dès la fin du IXe siècle, en raison de la faiblesse des derniers Carolingiens de l’ouest puis des premiers Capétiens, les rois de Germanie — puis les souverains du Saint Empire à partir de la fin du Xe siècle (15) — se sont donc emparés facilement de toute la zone intermédiaire, de l’Europe lotharingienne, aussi bien la « Lotharingie » — la Lorraine et le Brabant — que la partie sud, le « royaume d’Arles » — le bassin du Rhône, de Besançon à Marseille.

Cependant, ces empereurs usent leurs forces politiques et militaires en Italie et leur pouvoir décline en même temps que les rois de France accroissent leur puissance et commencent à leur arracher des territoires les uns après les autres. À partir du XIe siècle environ et pendant près de huit siècles, l’essentiel des efforts des souverains français vise à grignoter avec patience les terres à l’est de la « limite des quatre rivières » — et pas seulement celles de langue romane. L’objectif de cette politique est-il de prendre possession de la Francia media ? Certainement. Et c’est d’abord dans la partie sud que les Capétiens portent leurs efforts car il s’agit sans doute de la zone la plus facile à conquérir. De fait, après le XIIIe siècle, de la Méditerranée au Rhône moyen, le pouvoir du roi de France n’est plus vraiment remis en question. Aussi, au XIIIe siècle, la Provence, qui est la principauté la plus importante de la région, pénètre dans le domaine capétien avant son annexion définitive en 1481— entre temps, Lyon et le Dauphiné ont également été réunis au royaume de France.

Dès le XIIIe siècle, la France s’est donc mise en marche le long de la transversale ouest-est, celle « des ambitions françaises (16) », vers l’est, les Alpes d’abord et le Rhin ensuite, et il s’agit là assurément d’une politique nouvelle. L’objectif est-il de repousser progressivement l’ancienne « limite des quatre rivières » vers l’est ? Assurément, ce n’est pas le bon questionnement : il ne faut pas raisonner par rapport au trait, à la ligne, à la limite à atteindre, mais en fonction de territoires, de surfaces, d’aires à posséder. Ce n’est pas atteindre une ligne qui compte, c’est la conquête et l’annexion de nouvelles terres, celles de la Francia media de 843. Nous n’avons guère qu’un témoignage pour appuyer la validité de cette hypothèse à l’époque médiévale, celui du récit de la rencontre bien connue, en 1299, à Quatre-Vaux, entre Toul et Vaucouleurs, du roi Philippe le Bel et de l’empereur Albert Ier de Habsbourg (17). Il y est question d’un différend frontalier et d’érection de bornes-frontières dans la vallée de la Meuse, mais ce n’est pas le motif de la rencontre qui est important pour notre propos ; ce qu’il faut retenir c’est la façon dont elle est présentée en France et dans les territoires allemands puisque l’on imagine aussitôt un traité secret entre les deux souverains : Philippe aurait promis à Albert son appui pour que la couronne impériale reste de manière héréditaire dans la maison de Habsbourg ; de son côté, Albert aurait donné à Philippe la vallée du Rhône et la rive gauche du Rhin. Ces rumeurs sont-elles fondées ? Les archives ne permettent pas de répondre. Toutefois, le plus important, est que l’on ait pu imaginer que le roi de France manifestait de telles ambitions sur la « bande lotharingienne », preuve s’il en est que cette idée existait.

De Philippe le Bel à Louis XI, la politique des rois de France se fait de plus en plus pressante dans la zone intermédiaire : de Valenciennes au Dauphiné, en passant par les évêchés lorrains, le Barrois, le comté de Bourgogne, le Lyonnais, le Forez et le Vivarais, ils progressent patiemment vers l’est, devenant les gardiens d’une abbaye — ainsi en 1258, le comte de Champagne Thibaud V est-il le gardien de l’importante abbaye de Luxeuil, une charge reprise par le roi de France Philippe le Bel —, les protecteurs d’une ville, parfois d’un territoire, entreprenant aussi de se constituer toute une clientèle de seigneurs, de petites principautés, de petits États qui se tournent de plus en plus volontiers vers eux et ce d’autant plus que l’empereur, lointain, est plus occupé par la défense de l’Empire sur ses limites orientales. Avant le XVIe siècle, la France a donc déjà conquis et annexé une bonne moitié de la partie sud de l’ancien royaume de Lothaire Ier et ces conquêtes et annexions sont solides car, lorsque le royaume est en plein marasme politique entre 1419 et la paix d’Arras de 1435, même si à plusieurs reprises le duc de Savoie et le prince d’Orange multiplient les interventions dans les pays rhodaniens pour tenter de détacher ceux-ci au nom d’un royaume bourguignon, Lyon reste fidèle et le Dauphiné dans son ensemble. Soulignons ici que les ennemis des rois de France, ce sont alors les ducs de Bourgogne, mais pas les empereurs allemands et que, depuis Bouvines en tous cas, la France et le Saint Empire vivent en assez bonne intelligence, le roi venant même au secours de l’empereur à l’occasion, comme en 1444, lorsque Frédéric III, en guerre contre les cantons suisses, et le duc de Lorraine René d’Anjou, en conflit avec ses créanciers les bourgeois de Metz, demandent l’aide de Charles VII. Et ce dernier, lors de sa chevauchée, ne manque jamais de rappeler que les droits de la France s’étendent jusqu’au Rhin et que « les terres qui lui appartiennent depuis l’Antiquité doivent lui être restituées » comme l’affirment haut et fort non seulement le jeune dauphin, mais aussi son père quand il somme Metz de lui obéir « tel que subjetz doivent faire au souverain (18) ».

Parallèlement, deux États intermédiaires placés entre la France et un ou plusieurs des États du Saint Empire commencent à s’affirmer : la Confédération suisse et la Savoie. La première est née par l’alliance de plus en plus étroite de districts et villes à tel point que la fidélité à l’Empire disparaît très vite, puis elle s’est étendue vers l’Italie et, à la fin du XVe siècle, dans la haute vallée du Rhône. Quant à la Savoie, elle apparaît entre Bourgogne et Italie lorsque les comtes de Maurienne, bientôt comtes puis ducs de Savoie, prennent de l’importance sur le versant occidental des Alpes avant que les progrès de la France et des ligues suisses ne les stoppent et ne les contraignent à inverser leur axe d’expansion pour conquérir le versant italien — le premier duc de Savoie est également prince de Piémont.

L’Europe lotharingienne est-elle une bande de terres « qualifiante » pour la domination sur l’Europe ? (19)

Pour comprendre ce que représente la bande lotharingienne pour les princes et les lettrés non seulement à l’époque médiévale, mais aussi et surtout à l’époque moderne, il faut, une fois encore, en revenir au partage de Verdun. Les historiens n’ont pas manqué de s’étonner de la configuration très particulière de cet État étiré comme pour former l’épine dorsale de l’Europe, et de dénoncer son manque de viabilité : « … impossible Lotharingie (…) écrit Fernand Braudel, et les deux capitales — Aix-la-Chapelle au nord, Rome au sud — et, pour les relier, une absurde et interminable bande de territoire, d’environ 200 km de large sur 1 500 de long. Cette extravagance ‘isthmique’ franchissait les Alpes et se prolongeait à travers l’Italie jusqu’au-delà de Bénévent (20). »

Il s’agit là d’une vérité sûre de son avenir. Nous disposons en effet aujourd’hui de cartes précises qui nous permettent de visualiser l’étroitesse de ce royaume, notamment dans sa partie nord et de voir qu’il a la géographie contre lui et que le fait d’être enserré entre deux grands États le fragilise et l’expose au risque de disparaître en étant absorbé par l’un ou l’autre. Toutefois, c’est la lecture d’une carte et la connaissance de ce qui s’est passé ensuite qui nous conduisent à ce constat. Pour les dirigeants et les lettrés de l’époque, la géographie physique et la forme même d’un royaume comptent peu ; en ont-ils d’ailleurs une vision claire ? Ce qui est important ici, c’est moins la zone que le point, moins le territoire que les villes et les routes parcourant celui-ci, ses richesses, ce qu’il représente en termes d’Histoire, de symboles.

Nous ne suivrons pas non plus Pierre Chaunu quand il écrit que « la part de Lothaire n’est pas la bonne part (...). Celle de Louis est meilleure (...) [et que] la part de Charles est, sans doute, la meilleure, parce que c’est elle qui retient environ la moitié de l’ancien Regnum Francorum (21) ». En réalité, la part de Louis est beaucoup moins intéressante que celle de Lothaire car formée de territoires récemment rattachés — la Bavière en 787 ou la Saxe au début du IXe siècle — et donc mal intégrés et très pauvres : la Francia orientalis est en effet le lot le moins peuplé et le moins urbanisé ; elle est aussi la partie du Regnum Francorum la plus menacée par les raids des Danois et des Vikings, au nord, et des Slaves et des Avars, à l’est. La part de Charles elle-même est médiocre car, si elle s’étend sur des terres riches et stables entre Loire et Escaut — et encore, ces territoires commencent-ils déjà à faire l’objet de raids dévastateurs des hommes du Nord —, toutes les terres au sud de la Loire, et notamment l’Aquitaine, y sont mal intégrées. Et donc le partage de 843 ne semble pas né d’une simple solution de facilité, cette division nord-sud dans laquelle Roger Dion voyait l’unique solution pour permettre aux trois frères d’accéder équitablement aux principales ressources économiques de l’ex-Empire de Charlemagne (22). Il faut chercher l’explication ailleurs, dans le symbolisme chrétien fort attaché à cette bande centrale.

La Lotharingie est en effet le morceau de choix, parce qu’elle est la part de l’empereur. Elle comprend le berceau franc et une partie de l’Austrasie, et c’est aussi sur son sol que s’élèvent la plupart des grandes villae et des grands fiscs carolingiens, sans oublier les deux capitales que sont Rome et Aix-la-Chapelle. Et il faut toujours garder à l’esprit que le partage de 843 ne représente que celui du Regnum Francorum, pas de l’Empire. En effet, l’idée selon laquelle un Empire uni continue d’exister perdure bien au-delà et, pour les trois frères, l’Empire reste synonyme d’Église, donc indivisible. C’est pourquoi, le Regnum Francorum peut être divisé en autant de royaumes et de dynasties imaginables sans que cela ne gêne les peuples dès lors que l’unité de l’ensemble continue d’être assurée par l’Église et l’empereur.

Or ce dernier a reçu l’Europe lotharingienne en même temps que la couronne impériale. Et c’est sans doute ici que se trouve la clé de l’importance géopolitique de la partie médiane car « la promotion des cadets ne peut se marquer que par un accès au noyau dur, celui qui fédère le Regnum Francorum (23) » et nous formulons l’hypothèse qu’il s’agit là d’une motivation des rois de France et des empereurs germaniques pendant la période moderne — du moins au XVIe siècle et peut-être encore au XVIIe siècle — pour prendre le contrôle de cette zone : elle représente l’Europe « qualifiante » pour la domination d’un souverain sur les autres. Pour les rois de France, elle est le territoire à conquérir, le cœur territorial historique de la dynastie franque et carolingienne, la plus belle pièce du patrimoine de Charlemagne — perdu par les souverains de Francia occidentalis, usurpé par les empereurs allemands — ; pour ces derniers, elle représente le centre de gravité de la terre carolingienne, dont la possession confère la légitimité sur l’Empire et donc pour faire valoir leur suprématie sur les rois européens ; elle doit leur donner en particulier l’ascendant historique sur le voisin français et assurer leur filiation avec Charlemagne — ce que ne leur assurent pas les territoires autrichiens. Aussi s’emploient-ils, du moins Maximilien et Charles Quint, à en prendre possession puis, quand ils constatent leur difficulté et même leur impossibilité à empêcher la marche historique de la France, à y créer ou laisser se créer des « États-tampons ».

Aussi, les politiques des rois de France, des empereurs, des souverains et des princes concernés par cette zone — comme les rois d’Espagne aux XVIe et XVIIe siècles —, sont étroitement liées à la géopolitique de l’Europe lotharingienne car essentiellement tournées vers le contrôle voire l’annexion de cette zone.

L’Europe lotharingienne : un enjeu géopolitique majeur à l’époque moderne

En matière de géopolitique de d’histoire de l’idée géopolitique de l’Europe lotharingienne entre la fin du XVe siècle, c’est‑à‑dire le moment où les grands États et États-nations européens se forment, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, trois grandes options géopolitiques se dessinent pour cette vaste région (24).

La première est celle de la tentation de l’indépendance : à deux reprises au moins, l’Europe lotharingienne a essayé de se concrétiser sous forme d’un ou plusieurs grands États. Pure réflexion intellectuelle de lettrés nostalgiques ? Simple argument historique ? Réelle volonté politique ? Le premier « avatar » de la Lotharingie apparaît ainsi à la fin de l’époque médiévale avec l’État bourguignon (25), État original qui essaie tant bien que mal de se couler dans des limites lotharingiennes, mais représente surtout un « accident » face à la politique d’expansion vers l’est des Capétiens. Cependant, aux XIVe et XVe siècles, profitant de la faiblesse de ces derniers, les ducs de Bourgogne — des princes de la maison de France — tentent de réunir sous une seule et même domination les régions flamandes, bourguignonne, alsacienne et lorraine, le dernier des grands ducs d’Occident échouant devant Nancy en 1477. Et Jean-Marie Cauchies dans son article « Le Lothier : variations séculaires entre territoire et mémoire (IXe – XVIIIe siècle) » montre avec une précision historique rigoureuse comment l’espace séparant Escaut et Rhin offre l’exemple d’une filiation territoriale entre Francia media (milieu du IXe siècle), Lotharingia (seconde moitié du IXe siècle) et Lothier (depuis les Xe-XIe siècles). Dès le XIIe siècle, ce Lothier se réduit au seul Brabant, mais la référence au Lothier survit toutefois et est intégrée dans la longue titulature des ducs Valois de Bourgogne, entrés au XVe siècle en possession du Brabant. Jean-Marie Cauchies analyse très finement comment, dans l’entourage de ces princes, on recourt à la fiction historique pour se remémorer la Lotharingie tout entière et à inspirer dans le même sens les récits de chroniqueurs et les pratiques héraldiques et que la même référence tient aussi sa place dans le vocabulaire des gouvernés, brabançons en tout cas, aux temps modernes.

Après la mort de Charles le Téméraire en 1477, le concept et l’idée de Lotharingie, de création ou de re-création d’un « État lotharingien », resurgissent de manière sporadique à l’occasion de discussions de temps de guerre pour réfléchir à l’après-guerre : vers 1638-1639, lorsque Richelieu encourage Bernard de Saxe-Weimar dans ses attaques en Franche-Comté en lui promettant de reformer un royaume lotharingien en sa faveur, avec l’Alsace, Ferrette, les montagnes et une partie du canton de Bâle, auxquels viendraient s’ajouter les pays d’entre Meuse et Moselle (26) ; ou encore en 1709-1710, quand le duc Léopold de Lorraine forme le projet éphémère de reconstituer une grande principauté regroupant, bien au-delà de la Lorraine, Alsace et Évêchés, voire Luxembourg et Franche-Comté (27). Et Laurent Jalabert explique bien dans son article « Du territoire d’entre-deux à la limite : l’espace lorrain à l’épreuve de l’Etat, XVIe-XVIIIe siècles » les tentatives de l’Etat ducal lorrain de développer un État reconnu et protégé internationalement alors que les intérêts stratégiques et diplomatiques français visaient à l’assimilation d’une marge déjà fortement ancrée dans sa sphère culturelle. S’intéressant à la problématique des frontières et de leur construction, il montre comment la mainmise française sur l’espace lorrain, définitive au XVIIIe siècle, ouvre un nouveau champ de définition des frontières de l’Etat, d’où une relecture de la vision de l’espace de la monarchie française à l’aide des nouveaux outils de cartographie. La mise en œuvre des limites devient le moteur de l’élaboration des frontières parce que les visions stratégiques ne priment plus ; dès lors, la volonté de faire disparaître les motifs de contestations, souvent d’origine féodale, semble dominer la dynamique des échanges et annoncer la fin des enclaves et des condominiums.

Ces questions de frontières complexes donnent naissance à des problèmes de description et de cartographie des espaces lorrains étudiés dans le très bel article d’Axelle Chassagnette « Le bleu est Lorraine, le jaune France » : décrire et cartographier l’espace lorrain à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) ». Cette étude montre que les difficultés techniques et financières inhérentes à la construction des cartes et à l’élaboration des descriptions textuelles produisent, jusqu’au XVIIe siècle, des représentations davantage construites sur l’invocation de l’héritage historique des territoires que sur l’état politique contemporain. Au XVIIIe siècle, à l’inverse, s’impose une représentation strictement politique des territoires, attentive à la figuration linéaire des limites.

En réalité, comme la Lotharingie est une construction politique qui s’est vidée de sa réalité, une construction de l’esprit, elle devient — comme toute construction de l’esprit — durable et surtout féconde dans la mesure où elle fournit un imaginaire à l’agrégation des principautés. Princes, dirigeants politiques, ministres, diplomates, légistes, juristes, lettrés, chroniqueurs, font donc parfois appel au « mythe » fondateur du royaume de Lothaire et aux souvenirs « lotharingiens » pour appuyer leurs choix politiques ou ceux de leurs souverains, et justifier ainsi certaines volontés d’indépendance politique entre France et Saint Empire.

La deuxième option est celle de la conquête et de l’annexion, lorsque la zone moyenne de l’Europe lotharingienne est progressivement absorbée par les avancées politiques, diplomatiques ou militaires françaises. Ainsi, après l’échec de l’État bourguignon, s’offre aux rois de France l’opportunité de redonner au royaume les anciennes frontières de la Gaule en annexant de larges pans de la bande centrale. Cependant, ils ne saisissent pas leur chance, les cantons suisses et la Savoie consolident leurs positions et, surtout, la Franche-Comté et les Pays-Bas, qui auraient pu alors basculer côté français par mariage, passent à la maison d’Autriche puis à l’Espagne. Après cela, les progrès territoriaux français vers l’est et le nord-est, lents et discontinus au XVIe siècle, s’accélèrent au XVIIe : candidature de François Ier à la succession impériale de manière à donner de la légitimité à sa politique italienne et plus largement à sa politique extérieure anti-Habsbourg tournée vers l’est, vers la bande lotharingienne, dans les dernières années de son règne ; occupation militaire, à la suite du traité de Chambord (28), sous Henri II, en 1552, des Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun, ce qui donne à la France accès au cœur même du duché lorrain et la fait accéder à l’Europe d’entre-deux ; réunion de la Bresse et du Bugey en 1601 ; cession formelle des acquis de 1552 et 1559 et réunion de la partie sud de l’Alsace lors de la paix de Westphalie de 1648 ; annexion officielle de la Franche-Comté en 1678 ; réunion de presque toute l’Alsace en 1679-1689 ; saisie de Strasbourg en temps de paix en 1681 ; puis intégration à la France de toute la Lorraine — déjà occupée par elle en 1678-1697 — après la mort de Stanislas en 1766.

Quant au Saint Empire et à la monarchie espagnole, entre les XVIe et XVIIIe siècles, ils perdent de nombreux territoires entre Rhin et Meuse, entre Alpes et Rhône, mais ceux-ci ne sont pas tous des gains territoriaux pour la France. Ainsi, trois États se développent à partir de régions détachées de l’Empire, la Savoie, les cantons suisses et les Provinces Unies — sans qu’aucun souvenir lotharingien ne soit avancé pour appuyer leur création —, ces trois États d’entre-deux se sentant de plus en plus étrangers au corps politique impérial, tout comme la Lorraine d’ailleurs, et s’opposant de plus en plus souvent aux réformes impériales.

Enfin, des dernières décennies du XVe siècle à la fin du XVIIIe, la troisième option géopolitique consiste justement pour la France comme pour l’Empire, lorsque ceux-ci sont trop faibles, à laisser des « États-tampons », « États-glacis », « États-barrières » s’installer, éventuellement en faisant référence à l’État de Lothaire — sans d’ailleurs distinguer bien précisément s’il s’agissait de l’État de Lothaire Ier ou de celui de Lothaire II. Pour la première fois après l’échec de l’État bourguignon, la référence à la Lotharingie transparaît dans un projet de 1508 de l’empereur Maximilien qui prévoit de rassembler les biens héréditaires de la Maison d’Autriche et la Franche-Comté dans un même royaume, mais ce projet est vite abandonné. Par la suite, en 1512, Maximilien se résout à faire de l’héritage des ducs de Bourgogne un « cercle de Bourgogne » intégré à l’Empire et, faute de savoir quelle politique mener dans l’Europe lotharingienne, Charles Quint sort ce cercle de l’orbite impériale lors des Transactions d’Augsbourg du 26 juin 1548, confirmées par la Pragmatique Sanction du 4 novembre 1549, en plaçant tous les Pays-Bas à l’intérieur et en lui donnant un statut de quasi-indépendance. Charles Quint instrumentalise donc le concept d’État lotharingien « historique » pour créer un État frontalier –État-tampon– associé à l’Empire car, pas plus que le Téméraire, les Habsbourg n’ont intérêt à évoquer le souvenir d’un royaume de Lotharingie indépendant de l’ensemble impérial. Et, contrairement à ce qu’affirme Pierre Iweins, ce choix qui, selon lui, va à l’encontre de la politique impériale, est en réalité très logique (29). On le sait, depuis les années 1530, en effet, les conseillers castillans de Charles Quint s’interrogent sur l’utilité de conserver les Flandres dans la monarchie espagnole. Faut-il alors s’étonner que, à partir des années 1540, las et songeant peut-être déjà à abdiquer, l’empereur envisage de plus en plus de replier l’Espagne sur la péninsule Ibérique ? (30). Par la suite, en 1598, Philippe II pratique la même politique en détachant les Pays-Bas et la Franche-Comté de la couronne espagnole pour les confier aux Archiducs. Ainsi, il apparaît bien que l’Europe lotharingienne demeure au cœur des préoccupations des souverains espagnols du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe et ce, à notre sens, pour deux raisons : d’une part, elle est le socle sur lequel courre le camino español, boulevard périphérique militaire tournant autour de la France vital stratégiquement parlant, d’autre part, elle permet de fixer le conflit entre France et Empire, entre France et Espagne, très loin de l’Espagne péninsulaire.

L’Europe lotharingienne, une idée géopolitique toujours d’actualité ?

L’histoire de l’Europe lotharingienne et de l’idée géopolitique qu’elle représente ne s’arrête pas avec la Révolution Française, elle atteint son point d’orgue lorsque la France révolutionnaire puis impériale poursuit l’œuvre de la monarchie en matière de progression territoriale vers l’est — cette fois clairement au nom des frontières naturelles et d’une rationalité géographique — et accède pleinement à la bande lotharingienne, au cœur de l’Europe, en s’avançant jusqu’aux limites extrêmes de la Gaule de César. Cependant, le concept de frontières naturelles est trop « limitant » pour la Révolution comme pour Napoléon : leurs armées dépassent largement ces supposées limites et, comme il est hors de question de rendre les pays conquis, on les transforme en « Républiques Sœurs », États-satellites formant un glacis politico-militaire sous influence et contrôle français, « États-tampons ». Il s’agit là des dernières annexions françaises et des dernières créations — voulues par la France — d’États lotharingiens aux dépens du Saint Empire qui disparaît en 1806.

À la fin de 1811, l’Empire français s’étend sur tout le territoire de la France pré-révolutionnaire auquel il faut ajouter des conquêtes de la République, les anciennes Provinces Unies et, au sud-est, la côte occidentale de l’ancien royaume d’Italie, y compris Rome, ainsi que les Provinces Illyriennes et les îles ioniennes. La France étend encore son influence sur plusieurs territoires et royaumes satellites : confédération du Rhin, Empire d’Autriche, royaumes de Prusse, de Naples, d’Espagne, Danemark, Suède, nouveau duché de Varsovie et république de Dantzig.

Certes, cet Empire laisse bien loin derrière lui les frontières naturelles traditionnelles de la France, mais, de 1795 à 1812, les territoires de la bande lotharingienne interagissent puissamment entre eux et sur lui en constituant le « noyau dur », le core de l’Empire napoléonien. C’est la thèse développée par Michael Broers dans une très belle et solide étude concluant que si ce sont dans les territoires intermédiaires, dans la bande lotharingienne, que les « réformes » napoléoniennes en matière politique, juridique, économique et social sont le mieux accueillies et réussissent le mieux, c’est parce qu’ils sont déjà prédisposés à les accueillir et à les accepter (31). Selon lui, l’Empire napoléonien est un Empire « intérieur » s’appuyant sur un noyau territorial, un centre géographique fort et bienveillant à l’égard du système impérial et comprenant l’est de la France, les territoires allemands de l’ouest, le nord de l’Italie et les Pays-Bas, l’Europe lotharingienne du traité de Verdun de 843, ce que Michael Broers appelle la « macro-région centrale », la « zone de référence européenne » — the European heartland (32) — et qui n’est ni la France, ni la Chrétienté, mais dont l’importance s’est trouvée renforcée avec les guerres contre l’Angleterre et le blocus continental. Ce constat amène l’auteur à développer également l’argument selon lequel, plutôt que d’« Empire napoléonien », il est préférable de parler de « système d’États » ou de « sphère d’hégémonie » et que la « macro-région centrale » inclut plusieurs types d’États — France et ses départements, États alliés, États-satellites —, les frontières internationales entre eux perdant quelque peu de leur sens. Michael Broers va plus loin en ajoutant que dans cette perspective, la « macro-région centrale », cœur politique, économique et culturel de l’Europe napoléonienne apparaît comme une étape historique entre « l’impossible Lotharingie » de Fernand Braudel et la « banane bleue » — un concept que l’on doit au géographe Roger Brunet pour désigner cette « terre de prospérité » courant des Pays-Bas à l’Italie du Nord. Et de fait, en poursuivant cette thèse, force est de constater que l’ordre napoléonien s’est particulièrement bien implanté dans la « zone européenne de référence » : Napoléon n’a en effet pas de mal à contrôler les grands centres urbains du nord de l’Italie, de l’Allemagne occidentale, ou des Pays-Bas, ou encore les territoires rhénans où il trouve notamment un vrai soutien dans les rangs des élites urbaines. Partant, cette réussite entraîne un processus d’acculturation qui a donné toute sa force au concept de « macro-région » en faisant revivre des forces géopolitiques jusque-là sous-jacentes.

Comment caractériser le destin géopolitique de la « zone centrale » au cours des épisodes révolutionnaires et napoléonien ? Tout d’abord, si la Révolution essaie de donner des frontières naturelles à la France, calquées sur la géographie, sur les « accidents naturels » chers à Braudel, Napoléon les fait voler en éclats car sa vision de l’Europe ne peut que laisser de côté cette doctrine, comme le souligne Ilja Mieck (33).. En fait l’Europe napoléonienne ne dispose, par essence, d’aucune frontière, ni historique, ni naturelle. Elle ne doit être pensée et perçue en termes ni historiques, ni géographiques, mais seulement géopolitiques et socio-économiques. Ce que par ailleurs Michael Broers résume par une formule qui fait sens : « Dans ses tentatives pour redéfinir la carte de l’Europe, c’est Napoléon et non les Girondins de 1792, qui apparaît comme le vrai révolutionnaire, en cherchant — à demi consciemment —, à faire revivre les « régions naturelles » de l’Europe pour renverser non seulement les frontières artificielles de l’Ancien régime, mais aussi les fausses soi-disant « frontières naturelles » de 1792 (34) ».

En 1814 puis 1815, la France est ramenée dans ses limites de 1792 et les anciennes monarchies essaient donc tant bien que mal de ressouder les morceaux d’Europe qui avaient volé en éclats sous les coups des armées de la Révolution puis de l’Empire napoléonien. Et, au milieu du XIXe siècle donc, la « petite faille » géohistorique de l’Europe (35) se rouvre avec l’indépendance et la partition de la Belgique et des Pays-Bas, puis la guerre suisse de 1847, la guerre franco-prussienne de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne après l’expulsion des Autrichiens d’Italie. Puis, avec la seconde Révolution industrielle et les traités réglant les conflits du XXe siècle, une partie seulement de l’espace lotharingien, l’espace rhénan, suscite un nouvel intérêt (36).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les concepts d’espace lotharingien et d’État-tampon lotharingien sont de nouveau évoqués. Du côté allemand, une école pangermaniste définit la Bourgogne comme appartenant aux « marches de l’ouest » — Westmarken —, des terres à reconquérir (37). Georges Bischoff cite ainsi un extrait du Journal de Josef Goebbels du 3 novembre 1939, d’après lequel Hitler aurait envisagé le repeuplement de la Bourgogne par des colons venus du Tyrol du sud cédé à l’Italie fasciste, pour recréer une nouvelle terre d’Empire (38). Plusieurs historiens, germanistes et polémistes français, allemands et flamands collaborent à ce « Westprogramm » dès l’été 1940, tels le journaliste allemand Karl Mehrmann — SS-Sturmführer en 1934 — pour qui l’État bourguignon de Charles le Téméraire constitue une poussée expansionniste française en direction du Rhin (39) et ces travaux alimentent les écrits du Bourguignon Johannes Thomasset comme de l’abbé nationaliste flamand Jean-Marie Gantois qui souhaitaient que la Flandre française soit intégrée au Reich allemand (40).

Du côté britannique, américain, mais aussi français, nombre de dirigeants et de diplomates s’intéressent aussi aux espaces lotharingiens, tirent les premières leçons de l’entre-deux-guerres et de la défaite de 1940, et s’interrogent sur la viabilité des petites nations dans le nouvel ordre international d’après-guerre, à commencer par le chantre de la Pan Europe, Richard Coudenhove-Kalergi en exil aux États-Unis, et par le professeur E. H. Carr en Grande-Bretagne (41). « Ces deux Européens convaincus se prononcent clairement pour la suppression des États nationaux et la création d’une Europe unifiée, écrit Thierry Grosbois. Ces perspectives de suppression de ce que les Américains considéraient comme des Etats lilliputiens reçoivent un accueil favorable au sein des milieux gouvernementaux (42) ».

En réalité, trois séries de projets se succèdent : le 22 mai 1942, à Washington, Churchill conseille aux autorités américaines de réunir la Belgique, la Hollande et le Danemark au sein d’une fédération des Pays-Bas, mais l’idée de Lotharingie n’est pas encore invoquée d’ailleurs qu’y ferait le Danemark, un peu lointain ? Deuxième projet, à peu près dans le même temps, Henry Wallace, vice-président des Etats-Unis, suggère à Roosevelt de rattacher la Belgique et les Pays-Bas à la France ! Suggestion rejetée par Churchill. Troisième projet, le 15 mars 1943, Roosevelt s’entretient avec Eden de la possibilité de créer à la fin de la guerre un nouvel État appelé Lotharingia (!) puis Wallonia formé par la réunion de la Wallonie, du Luxembourg, de l’Alsace-Lorraine et d’une partie du nord de la France. Ce projet est même très sérieusement étudié par des conseillers du président pendant plusieurs mois, comme l’attestent des documents du département d’État américain, avant d’être abandonné, Churchill s’y déclarant totalement opposé. Anthony Eden écrit ainsi dans ses Mémoires qu’il « versa de l’eau froide sur ce feu et le Président n’a plus reparlé de cette affaire (43) ». Ces projets confus, outre qu’ils témoignent d’une connaissance très approximative des réalités européennes de la part des autorités américaines, expriment surtout un grand embarras : celui des Anglo-saxons et d’abord des Américains, qui ne savent que faire des petits États dans leur plan de réorganisation mondiale après guerre.

Au sein du CFLN, on réfléchit aussi beaucoup à l’Europe de l’après-guerre : René Mayer, dans une note du 30 septembre 1943, envisage une fédération européenne regroupant, en plus de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, un État rhénan comprenant le bassin de la Ruhr, et éventuellement ensuite l’Italie, ce que Gérard Bossuat appelle une « Lotharingie industrielle (44) ». Ce projet d’État rhénan est soutenu par le général de Gaulle. Ainsi, le 24 février 1944, il demande à Massigli d’étudier les conditions dans lesquelles pourrait vivre une Rhénanie-Ruhr-Sarre détachée du Reich et rattachée à un bloc occidental, rattachement lié à la réalisation d’une fédération stratégique et économique entre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie, et à laquelle pourrait se rattacher éventuellement la Grande-Bretagne. De Gaulle développe cette idée devant Mendès France venu s’informer des vues du Général sur le projet d’union ouest-européenne : « La Ruhr et les Rhénanie seront le lien commun des pays occidentaux libérés ; ce sera un Reichsland ; pour cimenter l’Europe libérée, c’est bien qu’elle ait quelque chose qui soit sa propriété collective ». Massigli mobilise alors tous ses collaborateurs et se met au travail. Au bout de quelques semaines, il est perplexe : comment détacher stratégiquement et économiquement la Rhénanie-Westphalie du reste de l’Allemagne ? Ce point, pour Massigli, est « enveloppé de brumes (45) ».

Aujourd’hui, les références à l’Europe lotharingienne, à l’idée géopolitique qu’elle représente et à son souvenir servent tant à ceux qui développent des discours et des projets politiques pro-européens qu’indépendantistes et anti-européens. En effet, le nom de « Lotharingie » comme l’adjectif « lotharingien » ont parfois resurgi dans les discours de tels ou tels groupes ou partis de la droite extrême en Europe pour appuyer un discours très violemment anti-Europe voire indépendantiste.

À l’opposé, certains se sont emparés de la notion d’« espace lotharingien » pour en faire le cœur de l’Europe et, en tant que tel, un territoire privilégié pour mettre en pratique l’unité du continent et tester les différents concepts de « pratique de l’Europe », notamment celui d’« Europe des régions » en s’appuyant d’ailleurs sur le fait que la toute première des « Euro-régions » créées, « Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz » (Sar-Lor-Lux-Rhénanie-Palatinat), a vu le jour justement dans cette bande lotharingienne. D’autres voient dans la « banane bleue » le dernier avatar de la Lotharingie, fer de lance de la révolution industrielle et concentrant depuis la fin du XIXe siècle l’essentiel des richesses économiques de l’Europe (46). Cette vision n’est pas dépourvue d’arrière-pensées politiques, comme le montre Éric Auburtin dans sa thèse (47) et dans son très intéressant article « Le système de représentations lotharingien ». Pour lui, la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat-Wallonie constitue depuis les années 1990 un nouvel objet territorial transfrontalier, mais comme son devenir est encore incertain, les acteurs régionaux cherchent à donner à leur projet une certaine substance géopolitique en mobilisant des référents historiques comme celui de la Lotharingie. Il s’agit avant tout pour eux de projeter le citoyen européen dans un nouveau cadre de référence qui transcende la réalité des Etats-nations respectifs, mais s’appuie sur des contours anciens qu’il pourra plus aisément s’approprier. La Lotharingie intègre ainsi un système de représentations à géographie variable, articulant aussi les temps « longs » et « courts » de l’Histoire, au profit d’un nouveau projet géopolitique dont les contours et la signification varient suivant le positionnement des acteurs concernés.

La géopolitique de l’Europe lotharingienne présente donc, d’une part, de profondes permanences historiques tant au Moyen Âge qu’à l’époque moderne, d’autre part, d’étonnantes nouveautés dans la mesure où « l’espace d’entre-deux », d’entre Escaut, Meuse et Rhin, a vu apparaître et se développer — avec plus ou moins de bonheur — des créations politiques originales, États nouveaux, républiques marchandes, royaumes éphémères, tout en jouant un rôle moteur dans la mise en place d’un certain ordre politique et international européen. Et même, depuis peu, la géographie politique de la bande lotharingienne intéresse les géographes spécialistes des frontières (49) et les aménageurs étudiant les fondements géohistoriques de ce qu’ils nomment une « marge centrale ». L’Europe lotharingienne représente ainsi un laboratoire géopolitique d’analyse et de réflexion pour construire l’Europe et, en interrogeant l’idée d’« État lotharingien » et la notion de « cœur de l’Europe », en étudiant les sources de l’histoire de cette idée géopolitique d’« Europe lotharingienne », c’est l’Europe elle-même toute entière qui se révèle, l’identité européenne réelle, celle qui est pour nous l’addition d’identités particulières. Et il nous semble que cette connaissance historique et géopolitique de l’« Europe lotharingienne » peut permettre de comprendre les affrontements du passé et donc savoir comment réagir pour surmonter les tendances centrifuges du continent. Elle peut ainsi aider à décider de l’avenir.

Pour conclure en reprenant une partie de l’argumentaire avancé par Yves Lacoste dans le volume d’Hérodote consacré à l’Europe médiane, formulons l’hypothèse que redonner à la Lotharingie et à l’axe lotharingien une place primordiale en Europe en reformant par la pensée un ancien ensemble géopolitique, permettrait peut-être d’impulser un nouveau dynamisme européen, d’améliorer les échanges commerciaux et les flux démographiques, de faire de l’axe nord-sud celui d’un nouveau progrès conjurant ainsi l’axe est-ouest, celui des grandes invasions et des dynamiques de conflits (48). À n’en pas douter, l’Europe lotharingienne constitue un modèle en ce sens qu’elle exalte d’une certaine manière le schéma de « l’Europe des régions » à l’opposé du schéma d’une « Europe des nations » (49).

Mots-clés : Lotharingie, Europe lotharingienne, traité de 843, partage de Verdun, Etat lorrain, Etat bourguignon, géohistoire.

Keywords : Lotharingia, Lotharingian Europe, treaty of Verdun, treaty of 843, Lotharingian state, Burgundian state, geohistory.

Notes :

(1) Cet article constitue un développement d’une partie de l’essai intitulé L’Europe lotharingienne, histoire d’une idée géopolitique, fin XVe siècle-fin XVIIIe siècle, présenté par l’auteur dans l’habilitation à diriger des recherches réalisée sous la direction de M. le Professeur Lucien Bély, l’habilitation sur Entre France et Empire : terres de contacts, terres de frontières et terres de batailles ayant été soutenue le 29 novembre 2011, à l’Université de Paris-Sorbonne devant un jury composé de M. Lucien Bély, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (directeur), M. Jean-Pierre Bois, Professeur émérite à l’Université de Nantes (président), M. Géraud Poumarède, Professeur à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, M. Jean-François Solnon, Professeur à l’Université de Franche-Comté, M. René Vermeir, Professeur à l’Université de Gand (Belgique), M. Éric Vial, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise.

(2) Febvre Lucien, Le Rhin. Histoire, mythes et réalités, Peter Schöttler éd. (pour la partie de L. Febvre), Paris, Perrin, [1985], 1997, 288 pages, p. 109.

(3) Chaunu Pierre, La France, Paris, Laffont, 1982, 388 pages, p. 115.

(4) Pour une vue actuelle et conceptuelle de la géographie historique de l’Europe d’entre-deux, on consultera : Béatrice Giblin et Yves Lacoste, Géo-histoire de l’Europe médiane : mutations d’hier et d’aujourd’hui, Paris, La Découverte, 1998, 224 pages. Yves Lacoste, « Europe médiane ? » in Hérodote, 1er trimestre 1988, n°48, p. 6. Cependant, globalement, la bibliographie sur cette thématique de la géographie historique de l’Europe lotharingienne, du moins pour la période moderne, fait défaut.

(5) Sur le traité de Verdun, des études déjà anciennes : Roger Dion, « À propos du traité de Verdun », Annales E.S.C., 1950, n°4, p. 461 à 465. Louis Ferdinand Ganshof, « Zur Entstehung und Bedeutung des Vertrags von Verdun (843) » in Deutsches Archiv, 1956, n°12, p. 312 à 330. De nouvelles pistes de recherche à propos de ce traité et de ses conséquences ont été ouvertes : Claus-Peter Clasen, « Die Vertrage von Verdun und Coulaines (843) als politische Grundlagen des westfränkischen Reiches » (« Les traités de Verdun et Coulaines de 843 comme fondements politiques du royaume franc occidental »), Historische Zeitschrift, 1963, n°196, p. 1 à 35. Josef Fleckenstein, « 843. Le traité de Verdun ébauche l’Europe des nations » in Antoine Compagnon et Jacques Seebacher (dir.), L’Esprit de l’Europe, Paris, Flammarion, 1993, tome 1, 351 pages, p. 56 à 63. Michel Parisse, « 843, Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, porte le premier titre de roi de France », in Alain CORBIN (dir.), 1515 et les grandes dates de l’Histoire de France revisitées par les grands historiens d’aujourd’hui, Paris, Seuil, 2005, 479 pages, p. 51 à 54.

(6) Sur la formation territoriale de l’État français par rapport aux voisins orientaux, germaniques, impériaux, allemands et italiens, nous citerons pour mémoire seulement, une bibliographie ancienne dont les titres constituent aujourd’hui des objets historiques : Albert Demangeon, « La formation de l’État français » [1940], Acta geographica, octobre-décembre 1971, p. 217-238. Lucien Febvre, L’Europe. Genèse d’une civilisation, cours professé au Collège de France en 1944-1945, établi, présenté et annoté par Thérèse Charmasson et Brigitte Mazon, avec la collaboration de Sarah Lüdemann. Préface de Marc Ferro, Paris, Perrin, 1999, 425 pages. Citons aussi l’ouvrage discutable de Walther Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit : (900-1270), Leipzig, Koehler et Amelang, 1943, 262 pages (consulter la recension faite par Louis Halphen, Bibliothèque de l’école des Chartes, volume 106, n°106-1, 1946, p. 106-107). Auguste Longnon, Atlas historique de la France depuis César jusqu’à nos jours. Textes explicatif des planches, Paris, Hachette, 1884-1907, VI‑290 pages. Auguste Longnon, La Formation de l’unité française. Leçons professées au Collège de France en 1889-1890 publiées par H.-François Delaborde (éd.), préface de Camille Jullian, Paris, A. Picard, 1922. Même anciens, les ouvrages de Ferdinand Lot et d’Henri Pirenne restent consultables pour la chronologie des événements et pour l’intérêt « historique » que ces ouvrages constituent en eux-mêmes : Ferdinand Lot, Naissance de la France, Paris, Fayard, collection « Les grandes études historiques », 1970, 728 pages. Henri Pirenne, Histoire de l’Europe des invasions au XVIe siècle (préface de Jacques Pirenne), Paris, F. Alcan, 1936, 492 pages. Cependant, depuis une trentaine d’années, les historiens médiévistes et modernistes ont totalement renouvelé l’étude de la formation du territoire français et des prémisses de l’État : Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985, 431 pages. Bernard Guenée, « Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles ? » in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, année 1971, volume 26, n°2, p. 399 à 406 et Bernard Guenée, « Espace et État dans la France du bas Moyen Âge » in Économies, Sociétés, Civilisations, année 1968, volume 23, n°4, p. 744 à 758. Fernand Braudel, L’Identité de la France, (3 tomes), tome 1 « Espace et histoire », Paris, Arthaud, 1986 (1re édition) et Paris, Flammarion, « Champs », 1990, 410 pages — un très bel ouvrage, paradoxal sous la plume d’un des Maîtres de l’École des Annales car redonnant toute sa place à l’histoire politique, l’histoire événementielle, les guerres et les batailles, l’histoire des frontières et des territoires. Xavier de Planhol, Géographie historique de la France, (avec la collaboration de Paul Claval), Paris, Fayard, 1988, 635 pages. Sans oublier l’ouvrage de Pierre Chaunu déjà cité : Pierre Chaunu, La France, op. cit. et celui d’Alfred Fierro-Domenech, Le Pré carré. Géographie historique de la France, Paris, Laffont, 1986, 325 pages.

(7) L’expression est d’Alfred Fierro-Domenech, op.cit., p. 23, carte 1B.